১৯৭৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ অধ্যাপক, রিচার্ড রবসন, ছাত্রদের অণুর গঠন বোঝানোর জন্য তৈরি করছিলেন কাঠের বলের মডেল। প্রতিটি বল ছিল একেকটি পরমাণু, আর কাঠের দণ্ড ছিল রাসায়নিক বন্ধনের প্রতীক। তিনি জানতেন-যদি এই বলগুলিতে ছিদ্র এলোমেলোভাবে করা হয়, তবে গঠনটি অর্থহীন হবে, কারণ প্রতিটি পরমাণু নির্দিষ্ট দিক ও সংখ্যায় বন্ধন করে। কার্বন চারদিক থেকে, নাইট্রোজেন তিনদিক থেকে, আর ক্লোরিন মাত্র একদিক থেকে যুক্ত হতে পারে। তাই প্রতিটি বলের ছিদ্রের অবস্থান নির্ভর করল তার “রাসায়নিক প্রকৃতি”-র ওপর।

যখন তিনি ওয়ার্কশপে ছিদ্র করিয়ে বলগুলো পেলেন এবং অণু গঠন শুরু করলেন, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল এক গভীর সত্য: প্রতিটি পরমাণুর ছিদ্রের অবস্থান আসলে এক ধরণের “নির্দেশনা”। এই ছিদ্রগুলির জ্যামিতিতেই লুকিয়ে আছে বন্ধনের নিয়ম- কোথায়, কোন কোণে, কত দূরে অন্য পরমাণু বসবে। তখনই তাঁর মনে এক মৌলিক চিন্তা জন্ম নিল-যদি বাস্তব পরমাণু ও অণুর স্বাভাবিক জ্যামিতিক প্রবণতা ও ইলেকট্রনিক আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে তাদের একত্র করা যায়, তবে তারা কি নিজেরাই কোনো জটিল, সুশৃঙ্খল কাঠামো গঠন করতে পারবে না?

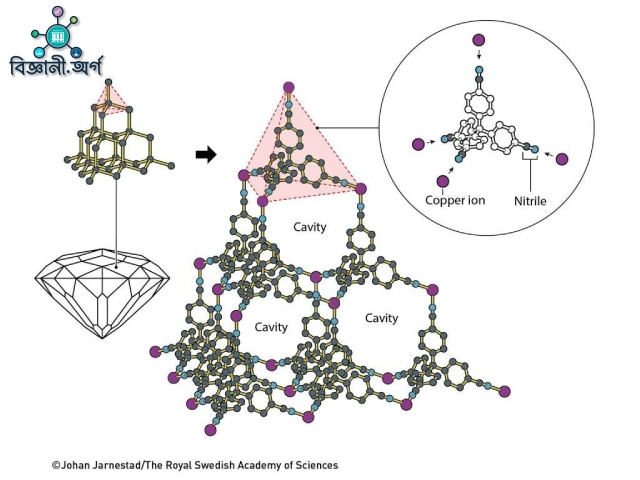

এই ধারণাটিকে বাস্তবে পরিণত করতে রবসন প্রকৃতির এক নিখুঁত উদাহরণকে অনুসরণ করলেন-হীরা। হীরায় প্রতিটি কার্বন চারটি অন্য কার্বনের সঙ্গে টেট্রাহেড্রালভাবে যুক্ত থাকে, ফলে গঠিত হয় এক অসীম ত্রিমাত্রিক জাল (ছবি)। যদি কার্বনের বদলে এমন একটি ধাতব আয়ন নেওয়া যায় যা টেট্রাহেড্রাল জ্যামিতি পছন্দ করে, তবে একই ধরণের জাল গঠন করা সম্ভব হতে পারে। তিনি বেছে নিলেন ধনাত্মক তামা আয়ন (Cu(I)), যার (3d10) ইলেকট্রনিক বিন্যাস এটিকে স্থিতিশীল করে তোলে এবং যা চারটি লিগ্যান্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পছন্দ করে। এরপর দরকার ছিল এমন একটি অণু যা কার্বনের মতো চারদিকে সমদূরত্বে বাহু প্রসারিত করতে পারে এবং যার প্রতিটি বাহুর শেষে এমন একটি গ্রুপ থাকবে যা তামা আয়নের সঙ্গে বন্ধন গঠন করতে সক্ষম। সেই লিগ্যান্ড ছিল 4,4′,4″,4‴-tetracyanotetraphenylmethane, একটি শক্ত, স্থিতিশীল অণু যার কেন্দ্রে একটি কার্বন এবং চারদিকে প্রসারিত চারটি ফেনাইল রিংয়ের শেষে নাইট্রাইল (–C≡N) গ্রুপ রয়েছে (ছবি)। এই নাইট্রাইল গ্রুপের নাইট্রোজেন পরমাণুর lone pair ইলেকট্রন সহজেই Cu(I)-এর খালি 4s/4p অরবিটালে দান করতে পারে, গঠন করে শক্তিশালী coordination bond।

এই ভাবনাটি বাস্তবে পরিনিত হয় ১৯৮৯ সালে, যখন রবসন এবং তাঁর সহকর্মী ব্রুস হসকিন্স Journal of the American Chemical Society-তে প্রকাশ করেন রসায়নের ইতিহাসে এক মাইলফলক গবেষণা (কমেন্ট)। তারা প্রথমবারের মতো দেখান যে, সুনির্দিষ্ট ধাতব আয়ন এবং নির্দিষ্ট জ্যামিতির জৈব লিগ্যান্ড ব্যবহার করে একটি অসীম, ত্রিমাত্রিক, স্ফটিক lattice ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা সম্ভব (ছবি)। সংশ্লেষণটি শুরু হয়েছিল tetraphenylmethane থেকে, যা ব্রোমিন ও লোহা প্রভাবক দিয়ে ব্রোমিনেট করে তৈরি হয় tetrabromotetraphenylmethane। এরপর CuCN-এর সঙ্গে DMF-এ রিফ্লাক্স করে চারটি ব্রোমিন প্রতিস্থাপিত হয় চারটি -CN দ্বারা, ফলে তৈরি হয় বিশুদ্ধ 4,4′,4″,4‴-tetracyanotetraphenylmethane সেই লিগ্যান্ড। এই লিগ্যান্ডকে Cu(CH₃CN)₄BF₄-এর সঙ্গে nitrobenzene/acetonitrile মিশ্রণে প্রতিক্রিয়া করিয়ে ধীরে ধীরে দ্রাবক বাষ্পীভবনের মাধ্যমে তারা পেলেন রঙহীন স্ফটিক-যার গঠন ছিল ([Cu(C(C₆H₄CN)₄)]BF₄·xC₆H₅NO₂) (x ≈ 8.8)। IR-স্পেকট্রামে দেখা গেল শক্তিশালী ν(C≡N) ব্যান্ড 2240 cm⁻¹-এ এবং ν(BF₄⁻) ব্যান্ড 1060 cm⁻¹-এ-স্পষ্ট প্রমাণ যে Cu-N সমন্বয় ঘটেছে।

যখন তারা single-crystal X-ray diffraction করলেন, দেখা গেল এক বিস্ময়কর দৃশ্য। প্রতিটি Cu(I) আয়ন চারটি নাইট্রাইল নাইট্রোজেন দ্বারা টেট্রাহেড্রালভাবে পরিবেষ্টিত (Cu–N দূরত্ব 2.03 Å), আর প্রতিটি লিগ্যান্ড তার চার বাহু দিয়ে চারটি ভিন্ন তামা কেন্দ্রে যুক্ত (ছবি)। ফলে গঠনটি টপোলজিক্যালি একটি হীরার জালের অনুরূপ-একটি “diamondoid” lattice, যেখানে উভয় নোডই (Cu এবং কেন্দ্রীয় কার্বন) টেট্রাহেড্রাল জ্যামিতি বজায় রাখে (ছবি)। lattice-এর প্রতিটি ইউনিটের দৈর্ঘ্য প্রায় 8.86 Å, এবং পুরো কাঠামো জুড়ে ছড়িয়ে আছে প্রায় 700 ų আকারের বিশাল গহ্বর, যা solvent ও anion ধারণ করে। স্ফটিকের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা দখল করে ছিল তরল nitrobenzene এবং চলমান BF₄⁻ counter-ion, কিন্তু lattice নিজে ছিল স্ফটিকীয়ভাবে সুশৃঙ্খল; porous yet ordered।

এই স্ফটিকগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের “প্রতিক্রিয়াশীল স্থায়িত্ব”-অর্থাৎ lattice অক্ষত রেখে ভিতরের আয়ন পরিবর্তন করা সম্ভব। তারা দেখান যে স্ফটিককে NBu₄PF₆/nitrobenzene দ্রবণে ডুবিয়ে রাখলে BF₄⁻ আয়নটি PF₆⁻ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, IR-এ নতুন ব্যান্ড 830 ও 560 cm⁻¹-এ দেখা যায়, কিন্তু স্ফটিকের বাহ্যিক আকৃতি অপরিবর্তিত থাকে। এর মানে, Cu-N coordination network দৃঢ়ভাবে অটুট ছিল, আর আয়ন বিনিময় ঘটছিল lattice-এর গহ্বরের ভিতরে।

রাসায়নিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই lattice-এর বন্ধন ছিল মূলত σ-ধর্মী-নাইট্রোজেনের lone pair Cu(I)-এর খালি 4s/4p অরবিটালে দান করছে। ফলে ফ্রেমওয়ার্কটি ছিল একধরনের “electronically saturated” σ-নেটওয়ার্ক-কঠিন, কিন্তু ইলেকট্রনিকভাবে স্থিতিশীল। কঠোর জ্যামিতির tetranitrile লিগ্যান্ড স্থানীয় টেট্রাহেড্রাল বন্ধনকে দীর্ঘ পরিসরে প্রতিফলিত করে এক নিয়মিত ত্রিমাত্রিক lattice তৈরি করেছে।

এই কাজটি ছিল রসায়নের ইতিহাসে এক মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা। এটি দেখিয়েছিল যে coordination chemistry, যা এতদিন পর্যন্ত প্রধানত বিচ্ছিন্ন কমপ্লেক্স পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, সেটি ব্যবহার করে অসীম, ত্রিমাত্রিক, স্ফটিক ও ছিদ্রযুক্ত কাঠামো তৈরি করা সম্ভব। এখান থেকেই জন্ম নেয় আধুনিক metal-organic framework (MOF) ধারণা-যেখানে ধাতু ও জৈব লিগ্যান্ডকে স্থপতির ইট ও বিমের মতো ব্যবহার করে নির্দিষ্ট টপোলজি ও ফাংশনালিটি অনুযায়ী পদার্থ ডিজাইন করা যায়।

তবে সেই যৌগগুলো ছিল বেশ ভঙ্গুর, সহজেই ভেঙে যেত, বাতাস বা দ্রাবকের সংস্পর্শে স্থায়িত্ব হারাত। অনেকেই ভেবেছিলেন, এই গঠনগুলো কেবল কৌতূহলজাগানো পরীক্ষাগার খেলনা, বাস্তব প্রয়োগের কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কিছু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রসায়নবিদ তখনই অনুভব করেছিলেন, রবসনের এই কাজেই লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের রসায়নের এক নতুন দিগন্ত।

সেই ধারাবাহিকতা থেকেই উঠে আসেন দুই গবেষক, সুসুমু কিতাগাওয়া ও ওমর ইয়াঘি। তাঁরা রবসনের তাত্ত্বিক ধারণাকে দৃঢ় ভিত্তি দেন, উন্নত সংশ্লেষণ ও সুনির্দিষ্ট নকশার মাধ্যমে এমন স্থিতিশীল, নিয়ন্ত্রিত কাঠামো তৈরি করেন যা প্রকৃত অর্থে porous coordination framework। তাঁরা দেখান, ধাতব আয়ন ও জৈব লিগ্যান্ড একত্রে এমনভাবে সাজানো যায় যে গঠিত lattice একদিকে দৃঢ়, অপরদিকে ভেতরে ফাঁপা অণু, গ্যাস বা আয়ন প্রবেশের জন্য খোলা এক রাসায়নিক স্থাপত্য।

বহু দশক পর, এই ধারণারই স্বীকৃতি মিলেছে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সম্মানে। রিচার্ড রবসন, সুসুমু কিতাগাওয়া, ও ওমর ইয়াঘি, তিনজনই ২০২৫ সালের রসায়নে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন, সেই অণু স্থাপত্যের দর্শনের জন্য যা শুরু হয়েছিল এক সাধারণ শ্রেণিকক্ষের কাঠের বল থেকে, আর শেষ হয়েছে এক অসীম, সুশৃঙ্খল স্ফটিক জালে, যেখানে অণুরা নিজেরাই হয়ে উঠেছে স্থপতি।

রবসনের গল্প তাই এক ক্লাসরুমের খেলনা থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় এক সম্পূর্ণ নতুন রসায়ন দর্শনে।

Sources and Photo: Nobel Prize in Chemistry 2025; J. Am. Chem. Soc. 1989, 111(15), 5962–5964

Md Yeasin Pabel

Graduate Student

Department of Chemistry

University of Florida

Leave a comment