রউফুল আলম

গবেষক, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

গত সংখ্যায় আমরা শুধু একক বন্ধনযুক্ত যৌগ বা সিঙ্গেল বন্ডেড কম্পাউন্ড নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পর্বে বহুবন্ধনযুক্ত যৌগ বা মাল্টিপল বন্ডেড কম্পাউন্ড এবং কার্যকরী মূলক বা ফাংশনাল গ্রুপসহ অণু গঠনের অঙ্কন নিয়ে আলোচনা করব।

বহুবন্ধনযুক্ত যৌগ

জৈব যৌগে যদি শুধু কার্বন-কার্বন একক বন্ধন (C-C bond) থাকে, তাহলে সেগুলোকে বলা হয় সম্পৃক্ত যৌগ বা স্যাচুরেটেড কম্পাউন্ড। আর যদি একক বন্ধন ছাড়াও কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন (C=C bond) বা ত্রিবন্ধন থাকে, তাহলে সেসব যৌগকে বলা হয় অসম্পৃক্ত যৌগ বা আনস্যাচুরেটেড কম্পাউন্ড। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, কোনো যৌগে যদি কার্বন-অক্সিজেন দ্বিবন্ধন থাকে বা কার্বন-নাইট্রোজেন দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে, তাহলে সেগুলোকে অসম্পৃক্ত যৌগ বলা যাবে না। সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত বিষয়টা নির্ভর করে শুধু কার্বন-কার্বন বন্ধনের ওপর।

কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনযুক্ত যৌগের নামের শেষে ইন (ene) এবং ত্রিবন্ধনযুক্ত যৌগের নামের শেষে আইন (yne) যুক্ত করে নামকরণ করা হয়। ফলে যৌগের ধরন সহজেই বুঝতে সুবিধা হয়। দ্বিবন্ধনযুক্ত যৌগকে সাধারণভাবে বলা হয় অ্যালকিন যৌগ।

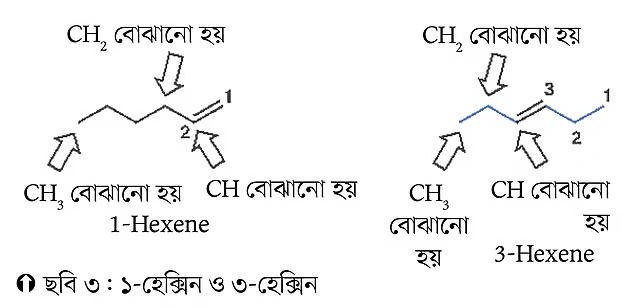

হেক্সিন (Hexene) যৌগের উদাহরণ লক্ষ করা যাক। হেক্সিন যৌগে ছয়টি কার্বন পরমাণু আছে, তাই হেক্স (Hex), আর দ্বিবন্ধন থাকায় শব্দের শেষে ইন (ene) যুক্ত করে হেক্সিন নাম দেওয়া হয়েছে। যদিও যৌগটিকে ৩-হেক্সিন বললেই সবচেয়ে সঠিক হয়। নিচে সেটা আলোচনা করা হয়েছে।

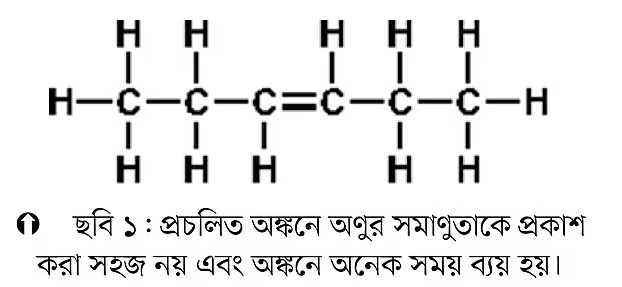

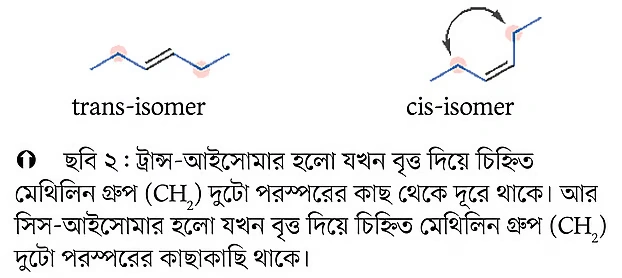

হেক্সিন যৌগকে আমরা যদি ছবি ১-এর মতো আঁকি, তাহলে অনেক সময় প্রয়োজন। এ ছাড়া যৌগে যদি দ্বিবন্ধন থাকে, তাহলে দুটি আইসোমার বা সমাণু থাকে। একটা হলো ট্রান্স–আইসোমার, অন্যটা সিস–আইসোমার। ট্রান্স ও সিস–আইসোমারকে জ্যামিতিক সমাণুতা বা জিওম্যাট্রিক আইসোমারিজম বলা হয়। পুরোনো নিয়মে অণু বা যৌগের এই সমাণুতা আঁকতে গেলেও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা যায় না। অন্যদিকে যদি নিচের চিত্রের (ছবি ২) মতো আধুনিক নিয়মে আঁকা হয়, তাহলে বোধগম্য হয় সহজে। এ ছাড়া সারা পৃথিবীতে এখন অর্গানিক কেমিস্ট বা জৈব রসায়নবিদেরা এভাবেই আঁকেন। ফলে যত নামকরা জার্নাল বা বিখ্যাত বই আছে, সর্বত্র এই আধুনিক নিয়মের অঙ্কন অনুসরণ করা হয়।

ট্রান্স–আইসোমার হলো যখন দ্বিবন্ধনের সবচেয়ে কাছের কার্বন পরমাণু দুটি (গোলাপি রঙের বল দিয়ে চিহ্নিত) একে অন্যের কাছ থেকে দূরে থাকে। আর সিস আইসোমার হলো যখন সেই দুটি কার্বন পরমাণু একে অন্যের কাছাকাছি সরে আসে। একটু প্র্যাকটিস করলেই দ্রুত এই আইসোমারগুলো আঁকা যাবে।

মনে রাখতে হবে, জ্যামিতিক সমাণুতা আর কাইরালিটি বা আলোক সমাণুতা কিন্তু এক নয়। অনেকেই বিষয়টিকে এক করে ফেলে। জ্যামিতিক সমাণুতায় প্রতিসাম্যতার কোনো প্রশ্ন নেই। আলোক সমাণুতার জন্য যৌগকে অবশ্যই অপ্রতিসম হতে হবে। এ বিষয়গুলো পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

যৌগে দ্বিবন্ধন থাকলে এর অবস্থান নির্ণয় করতে হয়। অবস্থান নির্ণয় করতে কার্বন পরমাণু গণনা করে সংখ্যা দিয়ে দ্বিবন্ধনের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। যৌগের যে প্রান্ত থেকে গণনা করলে দ্বিবন্ধনকে কম সংখ্যায় চিহ্নিত করা যায়, সে প্রান্ত থেকেই গণনা করা হয়। যেমন নিচের চিত্রে দুটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে (ছবি ৩)।

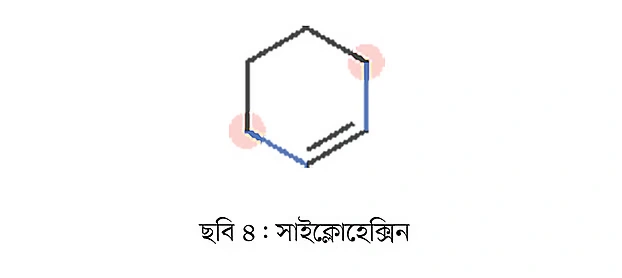

ওপরের উদাহরণগুলো ছিল অচক্রীয় (অ্যাসাইক্লিক) বা সরলরৈখিক যৌগের। চক্রীয় যৌগে বা সাইক্লিক কম্পাউন্ডেও দ্বিবন্ধন থাকতে পারে। যেমন সাইক্লোহেক্সিন (ছবি ৪)।

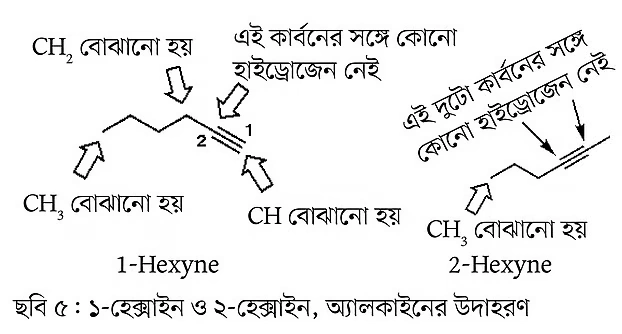

কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধনযুক্ত যৌগও প্রকৃতিতে আছে। এসব যৌগকে সাধারণভাবে বলা হয় অ্যালকাইন (ছবি ৫)। এ ধরনের যৌগে সিস ও ট্রান্স–আইসোমার থাকে না। অ্যালকাইন যৌগে এক বা একাধিক কার্বন থাকে, যার সঙ্গে কোনো হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে না।

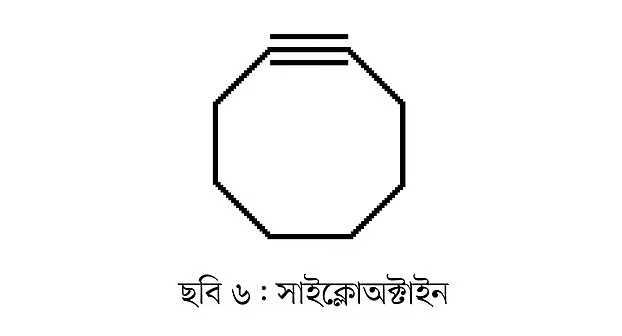

অ্যালকাইন যৌগ চক্রিক বা সাইক্লিক হতে পারে। যেমন সাইক্লোঅক্টাইন একটা জনপ্রিয় উদাহরণ (ছবি ৬)। এই যৌগে আটটি কার্বন পরমাণু আছে।

এ ধরনের যৌগ রাসায়নিকভাবে খুবই সক্রিয় হয়, অর্থাৎ সহজেই বিক্রিয়া করে। ফলে এদের স্থিতিশীলতা বা স্ট্যাবিলিটি কম। কোনো যৌগ যদি রাসায়নিকভাবে খুবই সক্রিয় হয়, তাহলে সেসব যৌগ পৃথক্করণ বা বিশুদ্ধকরণ বেশ কঠিন। অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

যতগুলো দ্বিবন্ধন ও ত্রিবন্ধনযুক্ত যৌগের উদাহরণ দিয়েছি, সব কটিই বেশ উদ্বায়ী যৌগ, অর্থাৎ এদের স্ফুটনাঙ্ক কম। এর কারণ হলো, যেসব যৌগ শুধু কার্বন ও হাইড্রোজেন দিয়ে গঠিত, সেসব যৌগ আকারে অনেক বড় না হলে, আণবিক ভর অনেক বেশি না হলে সাধারণত বেশ উদ্বায়ী হয়। কারণ, অণুগুলোতে আন্তঃআণবিক বল দুর্বল থাকে। হাইড্রোজেন বন্ধন আন্ত–আণবিক বল বৃদ্ধি করে। আর হাইড্রোজেন বন্ধনের জন্য কার্বন-হাইড্রোজেন ছাড়া অন্যান্য পরমাণুও থাকতে হয়।

জৈব যৌগের অণুতে প্রধানত কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণু থাকলেও অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার পরমাণুও দেখায় যায়। অর্গানিক কেমিস্টরা তাই এসব পরমাণুকে হেটারো অ্যাটম বলে থাকেন। যদিও হেটারো অ্যাটম বলতে প্রধানত নাইট্রোজেনকেই বোঝানো হয়।

জৈব যৌগে অক্সিজেন কয়েকটা কার্যকরী মূলক হিসেবে থাকতে পারে। যেমন অ্যালকোহল, ইথার, অ্যালডিহাইড, কিটোন ইত্যাদি। অ্যালডিহাইড ও কিটোনকে আলাদা করে কার্বনিল মূলকও বলা হয়ে থাকে। কার্বনিল মূলক হলো কার্বন ও অক্সিজেনের দ্বিবন্ধন।

জৈব যৌগে হাইড্রক্সি (OH) মূলক থাকলে সেগুলোকে সাধারণভাবে অ্যালকোহল বলা হয়। এদের নামের শেষে অল (ol) যুক্ত করা হয়। যেমন ম্যাথানল বা মিথানল, ইথানল, আইসোপ্রোপানল এবং টারসিয়ারি-বিউটানল বা টার-বিউটানল ইত্যাদি। এই অ্যালকোহলগুলোর আণবিক ভর কম। এদের প্রচুর ব্যবহার আছে। যেমন দ্রাবক হিসেবে এসব যৌগের ব্যবহার সারা পৃথিবীব্যাপী। ইথানলকে যানবাহনের জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। পানীয় হিসেবে ইথানল ব্যবহৃত হয়। আইসোপ্রোপানল বা আইপিএ দ্রাবক হিসেবে খুব জনপ্রিয়। পৃথিবীতে বর্তমানে গড়ে ২০-২৫ লাখ মেট্রিক টন আইপিএ উৎপাদন করা হয়। হ্যান্ড স্যানিটাইজারে আইপিএ ব্যবহার করা হয়।

অধিক কার্বন পরমাণুর অ্যালকোহল যৌগেরও ব্যবহার কম নয়। বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য এসব যৌগ ব্যবহৃত হয়। রসায়নের বহু ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী মূলককে অন্য কার্যকরী মূলকে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন হয়। এটা খুব প্রচলিত একটা পদ্ধতি বা বিক্রিয়া। এটাকে বলা হয় Functional Group Interconversion (FGI)। ওষুধ ও রাসায়নিক শিল্পে এবং পারফিউম তৈরিতে এ ধরনের পদ্ধতি বা বিক্রিয়া প্রয়োগ করতে হয়।

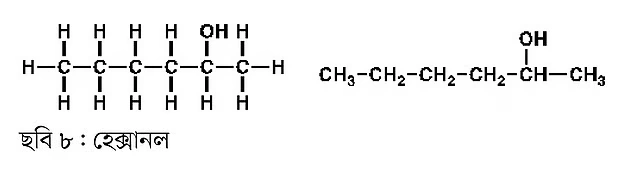

নিচের যৌগটিতে (ছবি ৮) ছয়টি কার্বন পরমাণু আছে। তাই এর নাম হেক্সানল। হেক্সেইন থেকে হেক্সানল।

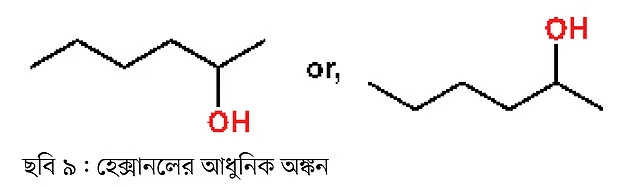

২-হেক্সানল (2-Hexanol) যৌগটি আঁকার জন্য ওপরের কোনো পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করব না। বরং আধুনিক অঙ্কন ব্যবহার করব (ছবি ৯)।

এ ধরনের অ্যালকোহলকে শাখাযুক্ত বা ব্রাঞ্চড (Branched or Internal) অ্যালকোহলও বলা হয়। যেহেতু অ্যালকোহল গ্রুপটি যৌগের প্রান্তীয় কোনো কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত নয়। পক্ষান্তরে নিচের যৌগটি হলো ১-হেক্সানল (ছবি ১০)। এই যৌগে অ্যালকোহল গ্রুপ প্রান্তিক কার্বনের সঙ্গে যুক্ত। তাই এ ধরনের যৌগকে সরলরৈখিক বা প্রান্তিক (Terminal or Linear) অ্যালকোহলও বলা হয়।

তাহলে ১-হেক্সানল হলো লিনিয়ার অ্যালকোহল এবং ২-হেক্সানল হলো ব্রাঞ্চড অ্যালকোহল। তোমরা যদি লক্ষ করো, তাহলে দেখবে, এই দুটি যৌগের আণবিক ভর কিন্তু একই। কিন্তু এরা ভিন্ন রাসায়নিক যৌগ। কারণ, এদের কার্যকরী মূলক, অ্যালকোহল গ্রুপ ভিন্ন ভিন্ন কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত। তাই তারা একে অন্যের সমাণু বা আইসোমার। এ ধরনের আইসোমারকে বলা হয় রিজিও–আইসোমার (Regioisomer)। চাইলে স্থানিক সমাণুও বলা যায়। রসায়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা। রিজিও-আইসোমারগুলো ভিন্ন ভিন্ন যৌগ। তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম আলাদা।

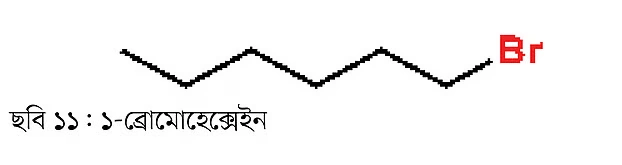

একইভাবে অন্যান্য কার্যকরী মূলকগুলো বসিয়ে ভিন্ন ভিন্ন যৌগ আঁকা যায়। যেমন অ্যালকোহলের জায়গায় আমরা হ্যালোজেন (F, Cl, Br, I) পরমাণু ব্যবহার করতে পারি। যেমন ১-হেক্সানলের মতো করে আঁকা যায় ১-ব্রোমোহেক্সেইন। অ্যালকোহলের স্থলে ব্রোমিন পরমাণু বসিয়ে দিলাম। একটা ভিন্ন যৌগ হয়ে গেল।

অ্যালকোহলের মতোই এই যৌগও লিনিয়ার বা ব্রাঞ্চড হতে পারে। ব্রোমিন পরমাণু কোন কার্বনের সঙ্গে যুক্ত, সেটার ওপর নির্ভর করবে।

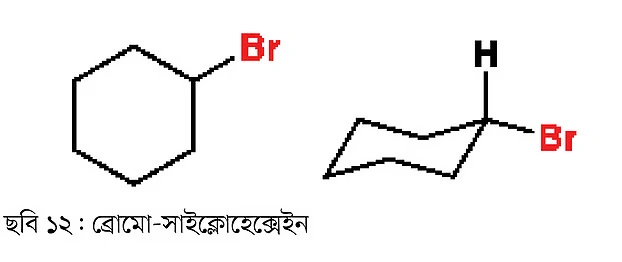

এসব যৌগ চক্রীয়ও হতে পারে। যেমন ব্রোমো-সাইক্লোহেক্সেইন। আগের পর্বে সাইক্লোহেক্সেইনের একটা স্থিতিশীল কনফরমেশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। চেয়ার কনফরমেশন।

ওপরের দুটি যৌগ কিন্তু একই যৌগ। শুধু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। চেয়ার কনফরমেশন দিয়ে এঁকে দেখানোর কারণ হলো, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তোমরা যেন যেকোনো সাইক্লোহেক্সেন যৌগ এভাবে আঁকার চর্চা করো। এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। এ নিয়ে পরবর্তী পর্বগুলোতে বিস্তর আলোচনা হবে।

রাসায়নিক গঠনের আধুনিক অঙ্কন আমরা শিখে গেলে অনেক কিছু বুঝতে ও বোঝাতে সহজ হবে। রাসায়নিক বিক্রিয়া বুঝতেও অনেক সহজ হবে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ শিক্ষার্থী রাসায়নিক বিক্রিয়া বোঝে না বা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়, তার একটা কারণ কিন্তু রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে ভালোভাবে না জানা। পরবর্তী পর্বে আরও কিছু চমৎকার বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

তথ্যসূত্র:

এই লেখাটি বিজ্ঞানচিন্তা ম্যাগাজিনের প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

লেখক: ড. রউফুল আলম, গবেষক, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।

Leave a comment