ড. মশিউর রহমান সিঙ্গাপুরের এক নিভৃত কার্যালয়ে কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে বসে আছেন। স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে শতাধিক দূরবর্তী মুখ—বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের উদ্যমী শিক্ষার্থী ও তরুণ গবেষক, সবাই যুক্ত হয়েছেন একটি অনলাইন আলোচনায়। মশিউর রহমান আজ তাঁদের সাথে ভাগ করে নিতে চান নিজের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ, বিষয়: বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি এবং তাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার। আলোচনা শুরুর আগে আয়োজক মাহবুব ভাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মশিউর নিশ্চিত হন সবাই তাঁর কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে কিনা। কেউ কেউ মাইক বন্ধ করতে ভুলে গেছে, হঠাৎ কিছু কথোপকথন ভেসে এলে তিনি স্নেহভরে স্মিত হেসে বললেন, “সবাই মাইক্রোফোন মিউট করে রাখবেন।” বন্ধুত্বপূর্ণ এই হালকা মুহূর্তের পরে তিনি স্ক্রিন শেয়ার করলেন। বললেন, আজকের প্রেজেন্টেশনটা একটু ভিন্ন ধরনের হবে – “আমার স্ক্রিনটা হয়তো একটু অন্যরকম, জানি না এরকমভাবে আগে কেউ প্রেজেন্টেশন করেছে কিনা।” ইতিমধ্যেই কৌতূহলী পরিবেশের সৃষ্টি হয়। উপস্থিত সবাই জানেন, কোনো সাধারণ স্লাইড নয় – আজ কিছু হাতে কলমে দেখাবেন তিনি।

প্রেক্ষাপটের পরিচয়:

মশিউর রহমান বাংলাদেশের ছেলে। রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে স্কুল-কলেজ শেষ করে জাপানের মর্যাদাপূর্ণ মনবুশো বৃত্তি (Monbukagakusho, সংক্ষেপে মেক্সট) অর্জন করে সেখানেই স্নাতক থেকে শুরু করে মাস্টার্স ও পিএচডি পর্যন্ত সম্পন্ন করেছেন। জাপানে দীর্ঘ শিক্ষাজীবন শেষে যুক্তরাষ্ট্রে মার্শাল ইউনিভার্সিটিতে কিছু দিন পোস্টডক্টরাল গবেষণা করেন তিনি। দেশ-বিদেশের এই বৈচিত্র্যময় পথচলার পর কিছু সময়ের জন্য বাংলাদেশে ফিরে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেছেন প্রিয় জন্মভূমির টানে। বর্তমানে ড. মশিউর সিঙ্গাপুরে ওমরন নামে একটি শীর্ষস্থানীয় মেডিকেল ডিভাইস কোম্পানিতে গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগে কর্মরত আছেন। তাঁর কাজের মূল ক্ষেত্র হলো স্বাস্থ্যসেবা – কীভাবে ডাটা সায়েন্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন জ্ঞান ব্যবহার করে রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসায় উন্নতি আনা যায়, সেই অনুসন্ধানে তিনি রত। “আমি নিজে ডাটা সাইন্টিস্ট নই,” তিনি বিনয়ী স্বরে বলেন, “কিন্তু ডাটা সাইন্টিস্টদের লব্ধ জ্ঞানগুলোর প্রয়োগে আমি কাজ করি, বিশেষ করে এআই ব্যবহার করে কীভাবে স্বাস্থ্যসেবাকে আরও ভালো করা যায়, তাই নিয়ে ভাবি।” নিজের পরিচয় পর্ব সংক্ষিপ্ত করে তিনি মূল আলোচনার দিকে এগোলেন।

প্রথমেই ড. মশিউর পরিষ্কার করতে চাইলেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলতে তিনি কী বোঝাচ্ছেন। অনেকেই এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত শোনে, তাই ভুল ধারণা দূর করা জরুরি। মশিউরের ভাষায়, “আমি এআই বলতে বুঝাচ্ছি কম্পিউটার বা মেশিনকে মানুষের মতো চিন্তা-ভাবনা, শেখা, সিদ্ধান্ত নেওয়া ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা দেওয়া – সেটাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।” তবে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সতর্ক করেন, এআই আসলে মানুষের মতো স্বাধীনভাবে চিন্তা করে না। এটি মূলত কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যার ভেতরে মানুষের দিয়ে যাওয়া বিপুল তথ্য ও জ্ঞান জমা থাকে। মেশিন লার্নিং তথা যন্ত্রের মাধ্যমে শেখার প্রযুক্তি ব্যবহার করে এআই সেই তথ্যভাণ্ডার বিশ্লেষণ করে এবং আমাদের প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান খোঁজে। ড. মশিউর একটি চমৎকার উপমা দিলেন: “যেমন আমরা ক্যালকুলেটরে ছোটখাটো যোগ-বিয়োগ নিজেরাই করতে পারি, কিন্তু কোটি কোটি সংখ্যার জটিল হিসাব মেলাতে কম্পিউটারের সাহায্য নিতে হয় – এআই হলো সেই রকম একটা টুল। অনেক বড় কাজ, যা মানুষের পক্ষে একা করা কঠিন, সেসব কাজে এআই আমাদেরকে সহায়তা করতে পারে।” তিনি জোর দিয়ে বললেন যে এআইকে শুধুই একটি টুল হিসেবে দেখতে হবে, এর বেশি কিছু নয়। নিজের কথার পুনরুচ্চারণ করে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন: “এআইটা সাহায্যকারী টুলস মাত্র।” অর্থাৎ জাদুর শক্তি নিয়ে এই যন্ত্রের কাছে শরণাপন্ন হওয়ার কিছু নেই; এটি হাতিয়ার, যথাযথ ব্যবহারকারী ছাড়া যার কোনো মূল্য নেই।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে এই পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার পর ড. মশিউর মূল আলোচনার পথে হাঁটলেন: বিদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনের প্রস্তুতি। শুরুতেই তিনি একটি মৌলিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, যা অনেক সময় উৎসাহী আবেদনকারীরা নিজেরাও এড়িয়ে যান – কেন তুমি বিদেশে পড়তে চাও? “বিদেশে গেলেই ভালো হবে” এই ভাবনাটি অনেকের মনে দৃঢ়, কিন্তু তা সর্বদা সঠিক নয়। মশিউর মনে করিয়ে দিলেন যে আগে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে: কেন আমি উচ্চশিক্ষা নিতে চাই, কী নিয়ে পড়তে চাই, কোথায় পড়তে চাই। নিজের লক্ষ্য পরিষ্কার না থাকলে বাইরে গিয়ে পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তিনি দার্শনিক সক্রেটিসের অমর বাণী উদ্ধৃত করলেন: “নিজেকে জানো”। নিজেকে জানার অর্থ নিজের আগ্রহ, শক্তি-দুর্বলতা ও লক্ষ্যের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা। উচ্চশিক্ষার প্রয়াসে নামার আগে এই আত্মপরিচয়ের কাজটি না হলে পরে গিয়ে হতাশা আসতে পারে। “আমরা যেভাবে আয়নায় নিজেদের দেখি, সেভাবে মনেও নিজেকে দেখা জরুরি,” মশিউর বুঝিয়ে বললেন। তিনি ইঙ্গিত দিলেন, আলাদাভাবে সেশনে এসব নিয়ে আলোচনা হতে পারে, কিন্তু সেদিনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল পরের ধাপগুলো।

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি:

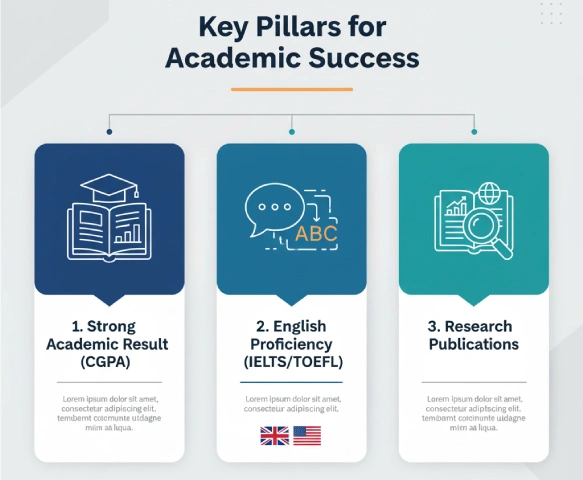

কেন পড়তে চান তা ঠিক করার পরে, বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য কী কী লাগে? ড. মশিউর তিনটি মূল স্তম্ভের কথা বারবার উচ্চারণ করলেন, যেগুলোর উপর আপনার প্রস্তুতি দাঁড়িয়ে থাকবে। তিনি বলেন, “উচ্চ শিক্ষার জন্য যে প্রস্তুতি, সেখানে তিনটা জিনিস থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।” এই তিনটি শর্ত পূরণে তিনি বিশেষ জোর দেন –

(১) ভাল একাডেমিক ফলাফল:

স্নাতক পর্যায়ে আপনার সিজিপিএ যেন সম্ভব হলে ৪.০-এর কাছাকাছি থাকে। মশিউরের পরামর্শ, ফল যত উজ্জ্বল হবে, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা তত বাড়বে। তাই পড়াশোনায় ফলাফল (প্রায় ৪.০) অর্জনের লক্ষ্য রাখা উচিত। কিছু শিক্ষার্থী এই পর্যায়ে গা ছাড়া ভাব দেখান, কিন্তু পরবর্তীতে বিদেশে আবেদন করার সময় ভালো গ্রেডের অভাব বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

(২) ইংরেজিতে দক্ষতা:

বিদেশে পড়তে গেলে ভাষার ওপর দক্ষতা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। এজন্য TOEFL, IELTS, GRE ইত্যাদি মানসম্পন্ন ইংরেজি পরীক্ষা—যেটাই দাও না কেন—উচ্চ স্কোর থাকতে হবে। ড. মশিউরের মতে আমরা অনেক সময় ইংরেজি দক্ষতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিই না, কিন্তু বিদেশের একাডেমিক পরিমণ্ডলে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য এটি অপরিহার্য দক্ষতা। তাই সময় থাকতেই ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে TOEFL/IELTS-এ ভালো স্কোর নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) গবেষণার অভিজ্ঞতা:

তৃতীয়ত, এবং সম্ভবত সবচেয়ে উপেক্ষিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, হলো গবেষণা প্রকাশনার অভিজ্ঞতা। মশিউর রহমান দৃঢ়ভাবে বলেন, “ন্যূনতম দু’টো রিসার্চ পেপার হাতে নিয়ে তবেই স্নাতক শেষ করবে”—এই লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করা এখন আর কেবল পিএইচডি অধ্যয়নের অংশ নয়; স্নাতক পর্যায়েই বিশ্বের বহু ছাত্রছাত্রী কনফারেন্স বা জার্নালে কাজ প্রকাশ করছে, যাতে অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেটে বাড়তি ওজন যোগ হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টা নতুন, তাই তিনি বিশেষভাবে এ নিয়ে সচেতন করতে চাইলেন। অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীও গবেষণা-পত্র ছাড়া স্নাতক শেষ করে ফেলে, যা বিদেশে বৃত্তি পাওয়ার দৌড়ে তাদের পিছিয়ে দেয়। ড. মশিউর বলেন, “আমাদের সবাই GPA আর টোফেল নিয়েই ব্যস্ত থাকি, কিন্তু রিসার্চ পেপারের ব্যাপারে একেবারেই অমনোযোগী। এটা আর চলবে না।” তাঁর আহ্বান: যারাই বিদেশে পড়তে আগ্রহী, তারা অন্তত দু’টি ভাল মানের গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশের চেষ্টা করবেন। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো জার্নালে বা সেমিনারে করতে পারেন, ভালো; আর সম্ভব হলে আন্তর্জাতিক সম্মেলন বা জার্নালেও পাঠানোর চেষ্টা করুন।

এই পর্যায়ে ড. মশিউর একটি মূল্যবান সুযোগের কথা জানালেন যা তার জানা মতে আসন্ন ছিল। জাপানে অবস্থানরত কিছু প্রবাসী বাংলাদেশি অধ্যাপক একটি অনলাইন কনফারেন্সের আয়োজন করছেন; সেই সম্মেলনের প্রবন্ধ জমার শেষ সময় আসছে ২২ তারিখ, এবং সেখানে বিনা খরচে যে কেউ গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে পারবে। এটি তরুণ গবেষকদের জন্য দারুণ সুযোগ বলে তিনি মনে করেন, কারণ অনলাইনে সেই কাজ প্রকাশিত থাকবে এবং শিক্ষার্থীর একটি অ্যাকাডেমিক সক্রিয়তা হিসাবে গণ্য হবে। মশিউর এই তথ্যটি শেয়ার করে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করলেন—যাদের হাতে প্রায় সম্পন্ন করা কোনো গবেষণা কাজ আছে, তারা যেন সময় থাকতে এ ধরনের সুযোগ লুফে নেয়।

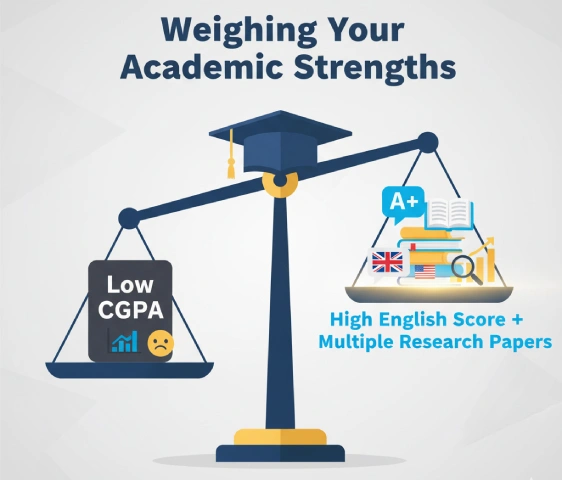

ড. মশিউর জানেন যে এই প্রাথমিক তিন শর্ত পূরণ করাই অনেকে জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ। তিনি বাস্তবতার কথা লুকান না; বরং সম্ভাব্য সমাধানের দিকটি তুলে ধরেন। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি ভালো CGPA অর্জন করতে ব্যর্থও হয়, তাহলেও হতাশ হয়ে বসে থাকলে চলবে না। তখন আপনার অন্য “কার্ড”গুলো আরও জোরালোভাবে খেলতে হবে। তিনি বুঝিয়ে বলেন: ধরুন কারো সিজিপিএ ৩.০-এর নিচে, কিন্তু তবু সে বিদেশে পড়তে যেতে চায়। সেক্ষেত্রে তাকে ইংরেজি দক্ষতায় অসাধারণ স্কোর করতে হবে, এবং দু’টো নয়—সম্ভব হলে চার-পাঁচটি বা আরও বেশি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের চেষ্টা করতে হবে। অতিরিক্ত গবেষণা কাজ দেখাতে পারলে দুর্বল ফলাফল অনেকাংশে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব। মশিউর আশ্বস্ত করেন যে একাডেমিক ফল এক-দুই পয়েন্ট কম হলেও দমে যাওয়ার কিছু নেই: “রেজাল্ট খারাপ হতে পারে, কিন্তু সেটা নিয়ে মন খারাপ করার দরকার নেই – গবেষণা পেপার দিয়ে তুমি সেটা কাভার আপ করে নিতে পারো।” বলতে গিয়ে একরকম তাস খেলার উদাহরণই তিনি টানলেন, তিনটি স্তম্ভকে তিনটি তাস হিসেবে কল্পনা করে: একটি তাস দুর্বল হলে বাকি দুটো তাস দিয়ে বাজি জেতার চেষ্টা করতে হবে।

চ্যালেঞ্জ ও এআই-এর সহায়তা: প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও প্রস্তুতির কথা বলে তিনি পরবর্তী বড় প্রশ্নগুলোর দিকে এলেন: “ঠিক আছে, তুমি পড়তে যাবে ঠিক করেছ, প্রস্তুতিও নিচ্ছ – কিন্তু কোন দেশে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং কোন ল্যাবে বা প্রফেসরের অধীনে পড়বে?” দেশ-বিশ্ববিদ্যালয়-গবেষণাগার নির্বাচনই আসলে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির পথে সবচেয়ে বড় তিনটি সিদ্ধান্ত। মশিউরের অভিজ্ঞতায়, এই জায়গাতেই আমাদের ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে বেশি দ্বিধায় ভোগে। অনেকেই কার কাছে পরামর্শ চাইবে বুঝে পায় না, তাই ফার্মগেটের পথ চেনে। রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় অসংখ্য শিক্ষা পরামর্শক সংস্থা আর কোচিং সেন্টার রয়েছে, যাদের কেউ কেউ বিদেশে ভর্তি বা বৃত্তি পাইয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। অনেকেই আবার পরিচিত “বড় ভাই” বা সিনিয়রদের কাছে ছুটে বেড়ায় পরামর্শের আশায়। ড. মশিউর এই প্রচলিত পন্থাগুলো নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। কারণ, এসব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে: একজন ব্যক্তি বা একটি এজেন্সি হয়তো কেবল কিছু পরিচিত দেশের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর দিতে পারবেন, কিন্তু তথ্যের পরিধি থাকবে সীমিত।

তার চেয়ে বরং মশিউর দেখালেন একবিংশ শতাব্দীর নতুন মুক্তির দিশা: এআই-এর সহযোগিতা নেয়া। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা দিলেন, “জাস্ট এআই ব্যবহার করো—চ্যাটজিপিটি বা অন্য যেকোনো টুলস। এআই-এর কাছে এমন তথ্যভাণ্ডার আছে যা ফার্মগেটের কনসাল্টিং কোম্পানিগুলোর কাছে নেই, আমার কাছেও নেই।” সত্যিই তো, অনলাইনে বিশাল ডেটাবেস ঘেঁটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মুহূর্তের মধ্যে বলে দিতে পারে বিশ্বের কোন দেশে কোন বিষয়ে পড়ার ভালো সুযোগ আছে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ল্যাবে তোমার আগ্রহের মতো গবেষণা হচ্ছে। ড. মশিউর আজ সেটাই হাতে কলমে দেখানোর জন্য উদ্গ্রীব। তবে তিনি একটা জিনিস বারবার মনে করিয়ে দিলেন: এআই যত জ্ঞানী হোক, প্রথমে তাকে সঠিক প্রশ্নটা করতে জানতে হবে। আর ঠিকঠাক প্রশ্ন করার আগে তোমার সম্পর্কে এআই-কে কিছু প্রাথমিক তথ্য দিতে হবে। মশিউরের পরামর্শ, যেই বিষয়েই জানতে চাই না কেন, আগে এআই-কে তোমার প্রোফাইল বুঝিয়ে বলো। অর্থাৎ, “তোমাকে প্রথমে এআইকে জানাতে হবে তুমি কে: তুমি বাংলাদেশের শিক্ষার্থী, তোমার CGPA কত, তুমি কোন বিষয়ে পড়তে চাও।” নিজের প্রেক্ষাপট এআই-কে জানালে সে বুঝতে পারবে কী ধরনের পরামর্শ দিতে হবে। নইলে এআই সাধারণ জ্ঞান থেকেই পরামর্শ দিবে, যা হয়তো তোমার ক্ষেত্রে সঠিক নয়। তাই বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয় বা অধ্যাপক খোঁজার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগাতে চাইলে প্রথম ধাপে নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও চাহিদা ব্যাখ্যা করে নিতে হবে। এটুকু করার পর এআই অনেকটা ব্যক্তিগত উপদেষ্টার মতো কাজ করবে।

একই সঙ্গে ড. মশিউর সবাইকে সতর্ক করলেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরামর্শ ব্যবহার করার নীতিমালা সম্পর্কে। এআই হয়তো খুব দ্রুত তোমাকে একটা উত্তর বা তালিকা দিয়ে দিল – কিন্তু সেই উত্তরের উপর ১০০% নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না। বরং এআই যা বলবে, তা থেকে তোমাকে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে এবং নিজের সিদ্ধান্ত নিজেকেই চূড়ান্ত করতে হবে। তিনি উদাহরণ দিলেন, ধরো এআই-এর সাহায্যে তুমি কিছু উপযুক্ত অধ্যাপকের নাম পেলে যাঁদের গবেষণা তোমার পছন্দের বিষয়ের সাথে মেলে। এবার কাজ হলো তাদের সাথে যোগাযোগ করা। অনেকেই হয়তো করবে কী – এআই-এর তৈরি করা একটা ইমেইল টেমপ্লেট সব অধ্যাপককে কপি-পেস্ট করে পাঠিয়ে দেবে। মশিউর এখানে জোর দিয়ে বললেন, এইটা করা যাবে না। “কপি-পেস্ট করলে হবে না”—সরল বাংলায় তিনি সাবধান করেন। কারণ, এমন যান্ত্রিক আবেদনপত্র পাঠালে উত্তর আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তার বদলে কী করতে হবে? প্রতিটি অধ্যাপকের জন্য আলাদা করে হোমওয়ার্ক করে চিঠি লিখতে হবে। মশিউর বললেন, “বিদেশে যখন প্রফেসরদেরকে লিখব বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লিখব, তখন আমাকে প্রোফাইল অনুযায়ী যোগাযোগ করতে হবে। একই জিনিস সবাইকে পাঠালে চলবে না।” তিনি নির্দেশ দিলেন যে নির্বাচিত অধ্যাপকের পূর্বপ্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধগুলো অন্তত একটু দেখে নিতে, যাতে চিঠিতে তার কাজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। এতে প্রমাণ হয় যে সত্যিই তুমি তার কাজ জানতে ও পছন্দ করতে পেরেছো, যা অধ্যাপকদের কাছে সবসময়ই প্রশংসনীয় ব্যাপার। এআই এই কাজে দুর্দান্ত সহায়ক হতে পারে ঠিক – সে তোমাকে একটি খসড়া ইমেইল বানিয়ে দিতে পারে কিংবা মূল পয়েন্টগুলো সাজিয়ে দিতে পারে – কিন্তু চূড়ান্ত মেইল তোমাকে নিজের মতো করেই লিখতে হবে। এআই থেকে পাওয়া খসড়াটাকে ধরে ধরে পাল্টে নিজের ভাষা ও অনুভূতি মিশিয়ে নিখুঁত করতে হবে। ড. মশিউর আবারও স্মরণ করিয়ে দিলেন, এআই শুধু সহায়ক, আসল কাজের দায়িত্ব তোমারই।

এই সময় শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন প্রতিক্রিয়া ও প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে এলেন। মশিউর সাহস দিয়ে বলেছিলেন যে যে কারো প্রশ্ন থাকলে যেন নির্দ্বিধায় জিজ্ঞেস করে – তিনিও সাধ্যমত উত্তর দেবেন। এক শিক্ষার্থী মিশুক শাহরিয়ার জিজ্ঞেস করলেন, তাদের বিভাগে ফলাফল খুব উঁচুমানের হয় না (সম্ভবত গ্রেডিং কঠোর বা অন্যান্য সীমাবদ্ধতা জনিত), তাহলে ভালো CGPA না এলে তারা কী করবে? আরেকজন (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) চ্যাটে লিখেছিলেন, “আমার সিজিপিএ ৩-এর কম, এ অবস্থায় কিছু করা যাবে?” এই প্রশ্নগুলোর জবাবে ড. মশিউর একটু থেমে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বললেন: হ্যাঁ, সব সময় তো সবকিছু আদর্শ অবস্থায় হবে না। কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। তিনি আবার উল্লেখ করলেন সেই তিনটি স্তম্ভের কথা – রেজাল্ট, ইংরেজি দক্ষতা, আর গবেষণা। যদি একটিতে একটু ঘাটতি থাকে, তাহলে বাকি দুটিতে বাড়তি উজ্জ্বলতা আনতে হবে। বিশেষ করে রেজাল্ট যদি কম থাকে, তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে তুমি অন্য দিক থেকে তুখোড় এবং সেই ঘাটতি পুষিয়ে দিতে সক্ষম। তিনি বললেন, “তোমার রেজাল্ট যদি ৩-এর নিচেও হয়, তুমি হয়তো ৫-১০টা পেপার লিখে ফেলতে পারো – তখন কিন্তু প্রমাণ হবে যে একাডেমিক পরীক্ষায় তুমি যতটা দেখিয়েছ তার থেকেও বেশি তোমার সক্ষমতা আছে।” এদিকে ইংরেজিতেও তোমাকে অসম্ভব ভালো দক্ষতা দেখাতে হবে – IELTS/TOEFL-এ প্রায় ফুল মার্কের কাছাকাছি স্কোর করা যায় যদি কঠোর পরিশ্রম করো, সেটাই তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিত। এসব উদাহরণ দিয়ে তিনি হতাশ প্রশ্নকারীদের মনে আশা জাগালেন। কথার শেষে বললেন, “মানুষের রেজাল্ট খারাপ হতেই পারে, সেটা নিয়ে হতাশার কিছু নেই। কিন্তু সেটা কভার করার উপায় আছে – নিজেদের অন্য যোগ্যতা দিয়ে তা পুষিয়ে নেওয়া।” মশিউরের এমন আন্তরিক উত্তরে ছাত্রছাত্রীরা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বাধা ডিঙানোর কৌশল জানা থাকলে আর ভয় কী!

এ পর্যায়ে একজন শিক্ষার্থী participantes আরেকটি বিশেষ প্রশ্ন তুললেন: জাপানের “মেক্সট” বৃত্তি (MEXT স্কলারশিপ) নিয়ে। প্রশ্নকর্তা নুসরাত জাহান জানতে চান, তাঁর ফলাফল যদি আশানুরূপ না হয়, তবুও কী তিনি মেক্সটর জন্য আবেদন করতে পারবেন? ড. মশিউর এই প্রসঙ্গে নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন। মশিউর নিজেও তো জাপানে মনবুশো/মেক্সট বৃত্তির অধীনেই পড়েছেন; তিনি জানেন এটি খুবই মেধা-ভিত্তিক প্রতিযোগিতাপূর্ণ একটি বৃত্তি। সাধারণত বাংলাদেশে শিক্ষা মন্ত্রকের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রাথমিক বাছাই হয়, তাই একে সরকারী চ্যানেল বলা যায়। সেখানে ফলাফল দুর্বল হলে টিকে যাওয়া কঠিন, কারণ সিজিপিএ-র একটা কাট-অফ থেকেও যেতে পারে। তবে মেক্সটে আরেকটি পথ আছে – নন-গভর্নমেন্ট চ্যানেল, অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে জাপানের বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রফেসরের সাথে যোগাযোগ করে আবেদন করা। একে অনেক সময় “ইউনিভার্সিটি রিকমেন্ডেশন”ও বলে। এই পথ তুলনামূলক নমনীয়; এখানে যদি একজন অধ্যাপক তোমার প্রোফাইলে সন্তুষ্ট হন, তবে তিনি নিজ বিভাগের মাধ্যমে তোমাকে মনোনীত করতে পারেন, তখন মন্ত্রকের প্রাথমিক বাছাই লাগেনা। কিন্তু এজন্য অবশ্যই তোমার প্রোফাইল বেশ শক্ত হতে হবে, যাতে অধ্যাপককে প্রভাবিত করা যায়। মশিউরের পরামর্শ, জাপানে পড়তে যেতে চাইলে ইংরেজির পাশাপাশি জাপানি ভাষার উপরেও কিছু দক্ষতা অর্জন করা ভালো। অন্ততপক্ষে একটি জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি সার্টিফিকেট (JLPT) থাকলে সেটি তোমার অ্যাপ্লিকেশনে অতিরিক্ত গুরুত্ব যোগ করবে। কেননা, এতে বোঝাবে তুমি দেশটির ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী এবং সেখানে মানিয়ে নিতে প্রস্তুত। শেষমেশ তিনি একই কথায় জোর দিলেন: তিনটি স্তম্ভের একটি যদি দুর্বল হয়, তাহলে বাকি দুটো (এবং সম্ভব হলে তিনটে!) দিয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করতে হবে। মেক্সটের মতো প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তির ক্ষেত্রে এই নীতি আরও সত্য – সেখানে “যত বেশি পোক্ত, তত ভাল” কাজ করে।

এতক্ষণে বিদেশে পড়াশোনার লক্ষ্যস্থির থেকে শুরু করে প্রস্তুতির খুঁটিনাটি, সবই আলোচনা হল। ড. মশিউরের কথায় প্রথম পর্বটির সারসংক্ষেপ দাঁড়াল: নিজেকে জানো, লক্ষ্য ঠিক করো; ফলাফল, ভাষা ও গবেষণায় নিজের প্রোফাইল শক্তিশালী করো; এবং তথ্য জোগাড় ও পরিকল্পনার জন্য এআইকে সঙ্গী বানাও, কিন্তু নিজের বিচার-বুদ্ধি সক্রিয় রাখো। অংশগ্রহণকারীরা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন এবং বিভিন্ন নোট নিচ্ছিলেন। মশিউর দেখলেন সবার অভিব্যক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তথ্যের ঘনঘটা কিছুটা ভারী হলেও তারা আগ্রহ হারায়নি। বরং এতো বিস্তারিত দিকনির্দেশনা পেয়ে অনেকেই উজ্জীবিত। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন আলোচনার শেষে যে প্রেজেন্টেশন ফাইলটি (পিডিএফ) তিনি তৈরি করেছেন, সেটি সবার সাথে ভাগ করে দেবেন, যাতে পরেও পয়েন্টগুলো দেখতে পারে।

সেশন বিরতি/দ্বিতীয় ভাগ শুরু

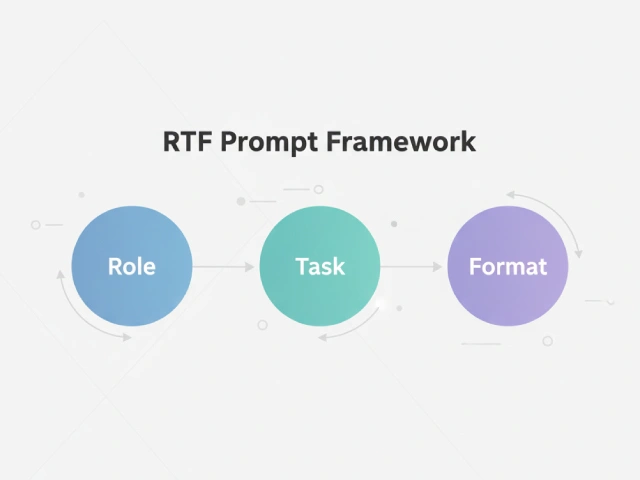

এবার আলোচনার দ্বিতীয় অংশে ড. মশিউর সেই প্রতিশ্রুত “হাতেকলমে” প্রদর্শনীর দিকে গেলেন। এই অংশের লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে দেওয়া যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে প্রশ্ন বা কমান্ড কীভাবে করতে হয়। তিনি বললেন, “এআই-কে যখন আমরা নির্দেশনা দিই, তখন আমরা যে লেখাটি লিখি সেটাকে বলে প্রম্পট।” ইংরেজি ‘prompt’ শব্দটির সহজ ব্যাখ্যাও তিনি দিলেন: এআইকে কাজ করাতে যেটুকু বর্ণনা বা প্রশ্ন আমরা লিখে দেই, সেটাই প্রম্পট। কিন্তু যেকোনোভাবে লিখলে চলবে না – ভালো প্রম্পট লেখা এক ধরনের শিল্প। মশিউর জানালেন, কীভাবে প্রশ্নটি করা হচ্ছে তার উপর এআই-এর উত্তরের মান অনেকখানি নির্ভর করে। এজন্য বিশ্বব্যাপী এখন “প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং” বলে নতুন এক দক্ষতা নিয়ে আলোচনা চলছে। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, “ভালো প্রশ্ন করলে তবেই ভালো উত্তর মিলবে,” আর এআই-এর ক্ষেত্রে তো সেটা বিশেষভাবে সত্য।

ড. মশিউর কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত প্রম্পট ডিজাইন-এর কৌশল শিখিয়েছেন এই অংশে। তাঁর প্রিয় একটি পদ্ধতির নাম RTF ফ্রেমওয়ার্ক – তিনটি ইংরেজি শব্দের সংক্ষেপন:

Role, Task, Format।

তিনি বুঝিয়ে বললেন, এর অর্থ হচ্ছে এআইকে তুমি তিনটি বিষয় স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবে:

(১) কোন ভূমিকায় বা চরিত্রে তাকে অবতীর্ণ হতে হবে (Role),

(২) কি কাজটি তুমি তার কাছ থেকে চাচ্ছ (Task), এবং

(৩) কেমনভাবে ফলাফলটি উপস্থাপন চাইছ (Format)। এই তিনটি উপাদান প্রম্পটের মধ্যে পরিষ্কার উল্লেখ থাকলে এআই অনেক ভালভাবে বুঝতে পারে কী করতে হবে।

উদাহরণ হিসেবে মশিউর একটি মজার পরিস্থিতি কল্পনা করলেন: ধরুন, আপনি বেড়াতে যাচ্ছেন ইউরোপে এবং সে জন্য একটি সফর পরিকল্পনা দরকার। সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করলে হয়তো এআই সাধারণ কিছু পরামর্শ দেবে। কিন্তু RTF পদ্ধতিতে প্রশ্ন করলে আপনি বলবেন – “একজন পেশাদার ট্রিপ-প্ল্যানার হিসেবে কাজ করো” (এটা Role নির্ধারণ করে দিল, এআই এখন নিজেকে আপনার ট্রাভেল গাইড ভাববে), তারপর লিখবেন “ইউরোপ ভ্রমণের জন্য বিস্তারিত to-do লিস্ট ডিজাইন করো” (এই হলো আপনার চাওয়া Task), এবং শেষে যোগ করবেন “তালিকাটি বুলেট পয়েন্ট আকারে উপস্থাপন করো” (এটা Format নির্ধারণ করল যে আপনি বুলেট পয়েন্ট আকারে করে সূচিবদ্ধ ফলাফল চান)। এই পুরো নির্দেশনাটিকে বলা যায় একটি ভালো প্রম্পট – এতে কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই। আপনি এআই-কে কী করতে বলছেন, কীভাবে বলছেন, সবই পরিস্কার। মশিউর জানালেন, RTF ফ্রেমওয়ার্ক তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর ব্যবহার করেন এবং এটি আশাতীত ফল দেয়। কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এতো বর্ণনা এআই-এর সত্যিই দরকার আছে কি? তাঁর অভিজ্ঞতা বলছে, হ্যাঁ আছে। “তোমাকে রোলটা আগে থেকে বলে দিলে এআই অনেক ভাল পারফর্ম করে,” তিনি মন্তব্য করেন। ঠিক যেমন মানুষ যে ভূমিকার ভিতরে থাকে তার মত করে চিন্তা করে, এআই-ও নির্দিষ্ট ভূমিকা পেলে প্রাসঙ্গিক ধারণাগুলো মাথায় এনে উত্তর সাজায়। তাছাড়া কাঙ্ক্ষিত ফরম্যাট জেনে গেলে এআই তার উত্তরটা সেই ধাঁচে বানিয়ে দেয়, ফলে আপনি যা চান ঠিক তাই পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

RTF ছাড়াও ড. মশিউর আরও কিছু প্রম্পট ফ্রেমওয়ার্কের নাম উল্লেখ করলেন, যেন শ্রোতারা বোঝেন যে দুনিয়াজোড়া নানা কৌশল চলছে। CLEAR, TAG, PACT, SAID, TRACE, APPROACH – এই রহস্যময় শব্দগুলো এক এক করে তিনি বললেন এবং সংক্ষেপে ইঙ্গিত দিলেন এগুলো কীভাবে কাজ করে। শ্রোতারা হয়তো প্রথমে একটু বিস্মিত হয়েছিল এত অপশন শুনে, কিন্তু মশিউর ব্যাখ্যা করলেন যে মূল আইডিয়া একটাই: এআই-কে পরিষ্কারভাবে কী চাও তা জানিয়ে দাও, এবং কাঠামোবদ্ধভাবে জানাও। কয়েকটি পদ্ধতির অর্থও উদাহরণসহ উঠে এল তাঁর কথায়। যেমন, CLEAR পদ্ধতিতে বলা হয় তোমার নির্দেশনা যেন সংক্ষিপ্ত (Concise), যৌক্তিক (Logical), আকর্ষক (Engaging), কাজযোগ্য (Actionable), এবং যথাযথ দায়িত্বপূর্ণ Responsible) হয় – অর্থাৎ প্রশ্নটাই এমন হওয়া চাই যাতে এআই ফলদায়ক উত্তর দিতে পারে। TAG মনে করিয়ে দেয় যে প্রশ্নে তুমি Task (কী করতে হবে), Action (কী কী ধাপ নেওয়া হবে) এবং Goal (চূড়ান্ত লক্ষ্য) এই তিনটি দিক পরিষ্কার করে দাও। PACT বলছে Prompt দেওয়ার সময় Purpose (উদ্দেশ্য), Action, Context (প্রেক্ষাপট) আর Tailoring (নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে লেখা) এই বিষয়গুলো মাথায় রাখো। আবার SAID পদ্ধতিতে Situation (পরিস্থিতি), Action, Impact (প্রভাব) ও Detail (বিশদ) সব যোগ করে ভাবতে বলা হয়। TRACE ফ্রেমওয়ার্কে Task, Request, Action, Context, Example – এমন আরও বিবরণ যুক্ত করে প্রশ্ন আরও স্পষ্ট করা যায়। এমনকি APPROACH নামে জটিল এক ফ্রেমওয়ার্ক আছে যেখানে Audience (শ্রোতাগোষ্ঠী), Purpose, Priorities, Result, Openness, Assumptions, Concerns, Help – এই আটটি দিক বিবেচনা করে এআই-কে নির্দেশনা প্রস্তুত করতে হয়। শুনতে খুব ভারী লাগলেও ড. মশিউর সাথে সাথেই সবাইকে আশ্বস্ত করলেন যে এসব একদিনে মুখস্থ করার কিছু নেই। তিনি শুধু ধরিয়ে দিলেন যে এআই-কে জিজ্ঞেস করার বিষয়টিও গবেষণার মতো – একটু কৌশল জানলে ফল ভালো মেলে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ছিল এই: RTF এর মতো একটি সহজ নিয়ম মেনে চললেই তুমি প্রায় সব সাধারণ ক্ষেত্রে এআই থেকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য বা পরামর্শ পেয়ে যাবে। বাকি ফ্রেমওয়ার্কগুলো জেনে রাখলে নতুন পরিস্থিতিতে কাজে লাগানো যাবে, তবে শুরুতে RTF-ই যথেষ্ট।

Leave a comment