বাংলাতে সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি সহজ ভাবে উপস্থাপন করার মতন এক দু:সাধ্য করেছেন আমাদেরই বিজ্ঞান লেখক ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী। আজকে তারই নতুন বইগুলোর সাথে পরিচয় করে দেব।

প্রথমেই চলুন পরিচিত হই লেখকের সাথে-

ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরীর জন্ম ৭ মে, ১৯৯২ তারিখে, ঢাকায়। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে। পরবর্তীকালে রাশিয়ার রোসাটম টেকনিক্যাল একাডেমি থেকে সম্পন্ন করেছেন রেডিয়েশন সেফটির উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ। বর্তমানে সহকারী ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন রাষ্ট্রায়ত্ত নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডে।

এখন পর্যন্ত তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সাত— একটুখানি জ্যোতির্বিজ্ঞান; রোড টু ড্রাইভ এ নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর; মজার পদার্থবিজ্ঞান; এক্সোপ্ল্যানেট: বহিঃসৌরগ্রহের খোঁজে; হিউম্যান বডি থিয়েটার; রহস্যময় অতিভারী মৌলের খোঁজে এবং রকেটস: গ্রাভিটিকে ছাড়িয়ে। পাশাপাশি তিনি নিয়মিত লেখালিখি করছেন দেশের সর্বপ্রিয় জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্রিকা বিজ্ঞানচিন্তা এবং জনপ্রিয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বিজ্ঞান ব্লগ-এ।

যোগাযোগ:

http://www.facebook.com/IshtiakWriter

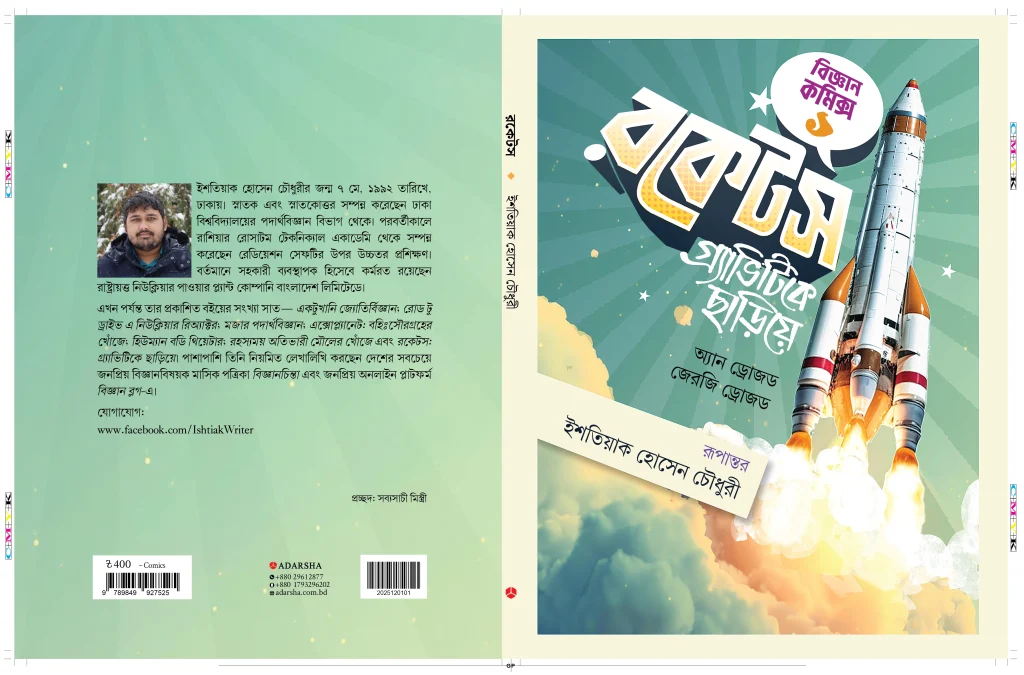

রকেটস: গ্র্যাভিটিকে ছাড়িয়ে

আদর্শ

মুদ্রিত মূল্য ৪০০ টাকা

মাত্র কিছুদিন আগে, ১৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে এক অবিস্মরণীয় মাইলফলক অর্জন করে ধনকুবের ইলন মাস্কের কোম্পানি স্পেসএক্স। কোম্পানিটির প্রকৌশলীদের তৈরি বিশালাকার রোবটিক লঞ্চ টাওয়ার, মেকাজিলা ভূপৃষ্ঠে অবতরণের সময়ে শূন্যে থাকা অবস্থাতেই খপ করে ধরে ফেলে স্টারশিপের বুস্টার রকেটকে। ভিনগ্রহে (যেমনঃ মঙ্গল) বসতি স্থাপনের প্রায় অসম্ভব কল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করার পথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এই আবিষ্কার। এর ফলে পুনঃব্যবহার যোগ্য রকেট তৈরির বিশাল কর্মযজ্ঞ আগের চেয়ে বহুগুণে সহজ হবে। উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমবে খরচ, আর ক্রমশ উজ্জ্বলতর হবে ভিনগ্রহে মানুষের পদচিহ্ন আঁকার সম্ভাবনা। হয়তো খুব দ্রুতই আমাদের চিরচেনা বিশ্বকে পাকাপাকিভাবে বদলে যাচ্ছে রকেট প্রযুক্তি!

মানুষের সাথে রকেটের এহেন সখ্যতা বহু পুরোনো। মহাশূন্য ভ্রমণের মতন সৃষ্টিশীল কাজে যেমন এদেরকে ব্যবহার করা হয়, ঠিক তেমনি ধ্বংসাত্মক কাজেও এগুলোর জুড়ি মেলা ভার। যুদ্ধক্ষেত্রে যেন মূর্তিমান আতংকের নাম রকেট চালিত ক্ষেপণাস্ত্র। অন্যদিকে, নির্মল বিনোদনের জগতেও এরা বেশ সমাদৃত। এক সময়ে মামুলি আতশবাজি হিসেবে যাত্রা শুরু করা রকেট, কালের বিবর্তনে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলীর শ্রম ও মেধার উপরে ভর করে এসে পৌঁছেছে আজকের চেহারায়। অনিন্দ্য সুন্দর অঙ্কন ও সাবলীল রচনাশৈলীতে রকেট প্রযুক্তির উত্থানের সেই রোমাঞ্চকর গল্পগুলো তুলে এনেছেন অ্যান ড্রোজড এবং জেরজি ড্রোজড। রকেটের অতীত, বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ তো বটেই, এগুলোর কাজের পেছনের মৌলিক পদার্থবিজ্ঞানও সব বয়সী পাঠকদের উপযোগী করে আলোচনা করা হয়েছে তাদের বইতে। আমাদের দেশের পাঠকরাও যেন ড্রোজড দম্পতির অসাধারণ সৃষ্টিকর্ম থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

রকেটের দুনিয়ায় আপনাদের সকলকে স্বাগতম…….

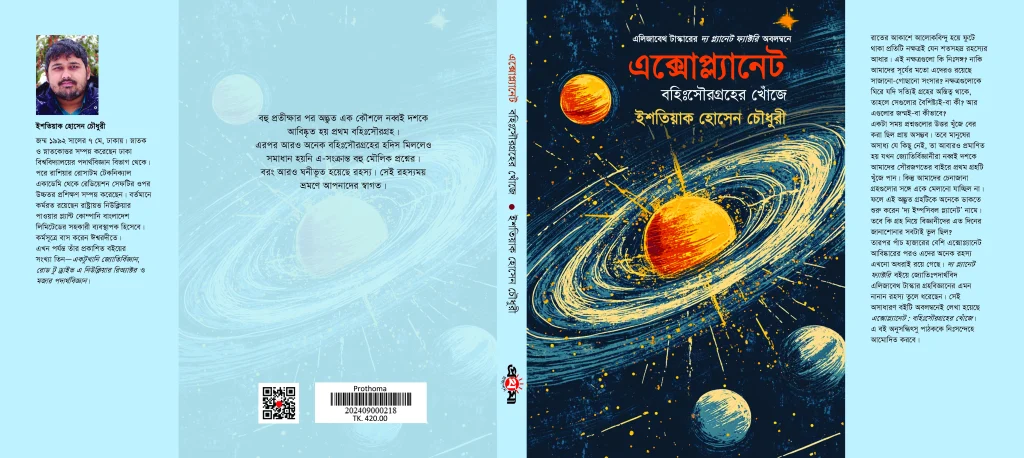

এক্সোপ্ল্যানেটঃ বহিঃসৌর গ্রহের খোঁজে

প্রথমা

মুদ্রিত মূল্য ৪২০ টাকা

রাতের আকাশে আলোকবিন্দু হয়ে ফুটে থাকা প্রতিটি নক্ষত্রই যেন শতসহস্র রহস্যের আধার। এই নক্ষত্রগুলো কি নিঃসঙ্গ? নাকি আমাদের সূর্যের মতো এদেরও রয়েছে সাজানো-গোছানো সংসার? নক্ষত্রগুলোকে ঘিরে যদি সত্যিই গ্রহের অস্তিত্ব থাকে, তাহলে সেগুলোর বৈশিষ্ট্যই-বা কী? আর এগুলোর জন্মই-বা কীভাবে?

একটা সময় প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করা ছিল প্রায় অসম্ভব। তবে মানুষের অসাধ্য যে কিছু নেই, তা আবারও প্রমাণিত হয় যখন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নব্বই দশকে আমাদের সৌরজগতের বাইরে প্রথম গ্রহটি খুঁজে পান। কিন্তু আমাদের চেনাজানা গ্রহগুলোর সঙ্গে একে মেলানো যাচ্ছিল না। ফলে এই অদ্ভুত গ্রহটিকে অনেকে ডাকতে শুরু করেন ‘দ্য ইম্পসিবল প্ল্যানেট’ নামে। তবে কি গ্রহ নিয়ে বিজ্ঞানীদের এত দিনের জানাশোনার সবটাই ভুল ছিল?

তারপর পাঁচ হাজারের বেশি এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কারের পরও এদের অনেক রহস্য এখনো অধরাই রয়ে গেছে। দ্য প্ল্যানেট ফ্যাক্টরি বইয়ে জ্যোতিঃপদার্থবিদ এলিজাবেথ টাস্কার গ্রহবিজ্ঞানের এমন নানান রহস্য তুলে ধরেছেন। সেই অসাধারণ বইটি অবলম্বনেই লেখা হয়েছে এক্সোপ্ল্যানেট: বহিঃসৌরগ্রহের খোঁজে।

এ বই অনুসন্ধিত্সু পাঠককে নিঃসন্দেহে আমোদিত করবে।

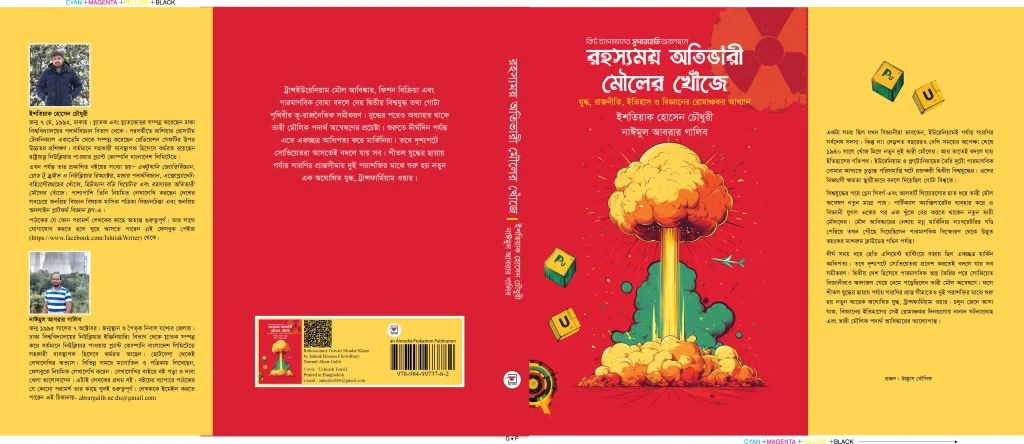

রহস্যময় অতিভারী মৌলের খোঁজে

অন্বেষা প্রকাশন

মুদ্রিত মূল্য ৪৭০ টাকা

একটা সময় ছিল যখন বিজ্ঞানীরা ভাবতেন, ইউরেনিয়ামই পর্যায় সারণির সর্বশেষ সদস্য। কিন্তু না! দেড়শত বছরেরও বেশি সময়ের অপেক্ষা শেষে ১৯৪০ সালে খোঁজ মিলে নতুন দুই ভারী মৌলের। আর তাতেই বদলে যায় ইতিহাসের গতিপথ। ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়ামের তৈরি দুটো পারমাণবিক বোমার আঘাতে চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে রক্তক্ষয়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। এদের বিধ্বংসী ক্ষমতা পাকাপাকিভাবে বদলে দিয়েছিল গোটা বিশ্বকে।

বিশ্বযুদ্ধের পরে গ্লেন সিবর্গ এবং আলবার্ট ঘিয়োরসোর হাত ধরে ভারী মৌল অন্বেষণ নতুন মাত্রা পায়। পার্টিক্যাল অ্যাক্সিলারেটর ব্যবহার করে এ বিজ্ঞানী যুগল একের পর এক খুঁজে বের করতে থাকেন নতুন ভারী মৌলদের। মৌল আবিষ্কারের নেশায় মগ্ন মার্কিনিরা ল্যাবরেটরির গন্ডি ছাপিয়ে তখন পৌঁছে গিয়েছিলেন পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে উদ্ভূত ভয়ংকর মাশরুম ক্লাউডের গহিন পর্যন্ত!

দীর্ঘ সময় ধরে হেভি এলিমেন্ট হান্টিংয়ে বজায় ছিল একচ্ছত্র মার্কিন আধিপত্যের। তবে দৃশ্যপটে সোভিয়েতরা প্রবেশ করতেই বদলে যায় সবকিছু। দ্বিতীয় দেশ হিসেবে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পরে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাও আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছিলেন ভারী মৌল অন্বেষণে। ফলে শীতল যুদ্ধের ছায়ায় পর্যায় সারণির প্রান্ত সীমাতেও দুই পরাশক্তির মাঝে শুরু হয় নতুন আরেক অঘোষিত যুদ্ধ, ট্রান্সফার্মিয়াম ওয়ার। চলুন জেনে আসা যাক, বিজ্ঞানের ইতিহাসের সেই রোমাঞ্চকর দিনগুলোর নানান ঘটনাপ্রবাহ এবং ভারী মৌলিক পদার্থ আবিষ্কারের আদ্যোপান্ত।

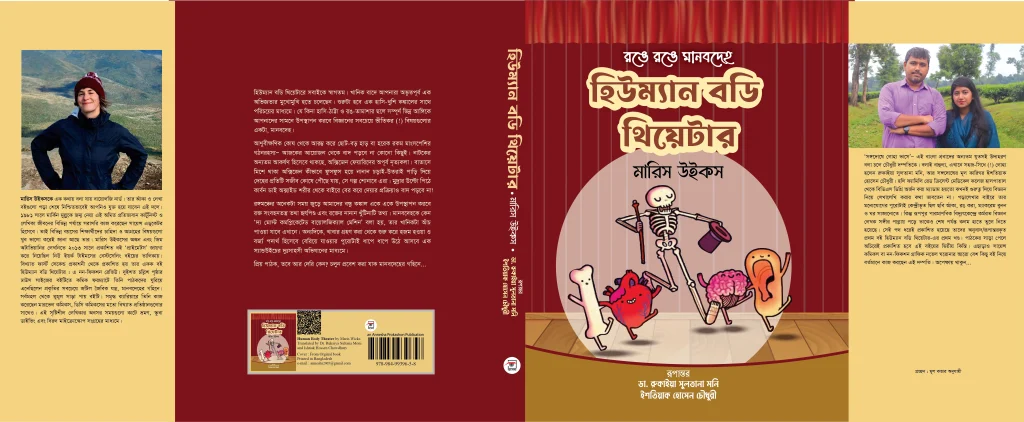

হিউম্যান বডি থিয়েটার

অন্বেষা প্রকাশন

মুদ্রিত মূল্য ৫৩৫ টাকা

হিউম্যান বডি থিয়েটারে সবাইকে স্বাগতম। খানিক বাদে আপনারা অভূতপূর্ব এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে চলেছেন। শুরুটা হবে এক হাসি-খুশি কঙ্কালের সাথে পরিচয়ের মাধ্যমে। যে কিনা হাসি-ঠাট্টা ও রঙ-তামাশার ছলে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবে বিজ্ঞানের সবচেয়ে ভীতিকর (!) বিষয়গুলোর একটা, মানবদেহ।

আণুবীক্ষণিক কোষ থেকে আরম্ভ করে ছোট-বড় হাড় বা হরেক রকম মাংসপেশির গঠনরহস্য— আজকের আয়োজন থেকে বাদ পড়বে না কোন কিছুই। নাটকের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে থাকছে, অক্সিজেন ফেয়ারিদের অপূর্ব নৃত্যকলা। বাতাসে মিশে থাকা অক্সিজেন কীভাবে ফুসফুস হয়ে নানান চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে দেহের প্রতিটি সজীব কোষে পৌঁছে যায়, সে গল্প শোনাবে এরা। মুদ্রার উল্টো পিঠে কার্বন ডাই অক্সাইড শরীর থেকে বাইরে বের করে দেয়ার প্রক্রিয়াও বাদ পড়বে না!

রঙ্গমঞ্চের অনেকটা সময় জুড়ে আমাদের বন্ধু কঙ্কাল একে একে উপস্থাপন করবে রক্ত সংবহনতন্ত্র তথা হৃৎপিণ্ড এবং রক্তের নানান খুঁটিনাটি তথ্য। মানবদেহকে কেন ‘দ্য মোস্ট কমপ্লিকেটেড বায়োলজিক্যাল মেশিন’ বলা হয়, তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যাবে এখানে। অন্যদিকে, খাবার গ্রহণ করা থেকে শুরু করে হজম হওয়া ও বর্জ্য পদার্থ হিসেবে বেরিয়ে যাওয়ার পুরোটাই ধাপে ধাপে উঠে আসবে এক স্যান্ডউইচের দুঃসাহসী অভিযানের মাধ্যমে।

প্রিয় পাঠক, তবে আর দেরি কেন? চলুন প্রবেশ করা যাক মানবদেহের গহিনে………

Leave a comment