প্রবাসী বিজ্ঞানীদের কোনো গল্পই কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যের কাহিনি নয়। সেখানে জড়িয়ে থাকে একটি দেশের সম্ভাবনা, সীমাবদ্ধতা, স্বপ্ন আর ব্যর্থতার দীর্ঘ ছায়া। যুক্তরাষ্ট্রের কপিন স্টেট ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর ন্যানোটেকনোলজির পরিচালক, বাংলাদেশের সন্তান প্রফেসর ড. জামাল উদ্দিনের সাম্প্রতিক এক দীর্ঘ আলাপ এই সব প্রশ্নই নতুন করে সামনে এনেছে—ন্যানো প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা, বাংলাদেশি তরুণদের প্রতিভা, আর ভেঙে পড়া গবেষণা পরিকাঠামোর কঠিন বাস্তবতা।

শৈশবের সংগ্রাম থেকে ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকায় হাতিরপুল–এলিফ্যান্ট রোড–ধানমণ্ডি অঞ্চলে বেড়ে ওঠা এক ছেলের গল্প শুনতে শুনতে বোঝা যায়, বড় কোনো লাফ নয়, বরং দীর্ঘ সময়ের ধীর দৃঢ় যাত্রাই বিজ্ঞানী বানায় মানুষকে। তেজগাঁও পলিটেকনিক স্কুল থেকে এসএসসি, ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি, তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে অনার্স ও মাস্টার্স—এ ছিল এক “স্বাভাবিক” পথ। স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হওয়ার, সেটি পূরণ হয়নি; কিন্তু সেই অপূর্ণতার ভেতরেই অন্য এক পথ খুলে যায়—বিজ্ঞান গবেষণার পথ।

বাড়ির প্রেক্ষাপট ছিল আরেক রকম। চাঁদপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে একেবারে শূন্য হাতে ঢাকায় এসে ঠাঁই নেওয়া এক বাবা, যিনি টেনে তুলেছেন পুরো পরিবারকে। তাঁর অসীম কষ্টের গল্প বলতে গিয়ে আবেগ চেপে রাখতে পারেন না জামাল উদ্দিন; মৃত্যুশয্যায় বাবার সেই হাত ধরা আর “তুমি পারবা” বলে আশ্বাস দেওয়া–এই দৃশ্যই যেন তাঁর বিদেশযাত্রার নীরব প্রেরণা। স্কলারশিপ পাওয়ার আগ পর্যন্ত বহু বছর ধরে চিঠি লেখা, লাইব্রেরিতে বসে জার্নাল ঘাঁটা, সম্ভাব্য সুপারভাইজারদের ইমেইল করা—আজকের সোশ্যাল মিডিয়া–সমৃদ্ধ, এজেন্ট–নির্ভর “বিদেশ যাওয়া”র যুগ থেকে একেবারেই ভিন্ন পরিশ্রমের ছবি।

১৯৯৪ সালে জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী বৃত্তি পেয়ে পিএইচডি শুরু—এই সাফল্যের সময়টুকু বাবা দেখে যেতে পারেননি। ব্যক্তিগত এই শূন্যতা সত্ত্বেও তিনি বলেন, “আমি এখনও শিখছি, এখনও কাজ করছি; শেখার তো শেষ নেই।” এই বিনয়ই পরে তাঁর আলোচনা জুড়ে কেন্দ্রীয় সুর হয়ে ওঠে—নিজের সাফল্যের গল্প নয়, বরং পরের প্রজন্মকে আগলে রাখার দায়বোধ।

ন্যানো জগত: সোনার রঙ বদলে যায় কেন

ন্যানোটেকনোলজি নিয়ে কথা বললে তিনি শুরু করেন একটি সহজ প্রশ্ন দিয়ে—সোনার গয়না সবসময় হলুদ-সোনালি রঙেরই হয়, কিন্তু ন্যানো আকারে গেলে একই সোনা আবার লাল, নীল, সবুজ হয়ে যায় কীভাবে? উত্তর লুকিয়ে থাকে মাত্রার ভেতরে।

এক ন্যানোমিটার হলো এক মিটারের এক হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ—চিন্তা করাও কঠিন এমন ক্ষুদ্র একক। এই অদৃশ্য মাত্রায় বস্তুদের আচরণ বদলে যায়। সোনার বড় টুকরো সবসময় হলুদ দেখালেও সোনার ন্যানোকণার ক্ষেত্রে আকার বদলালেই বদলে যায় রং—কোথাও একেবারে বর্ণহীন, কোথাও আবার গাঢ় লাল। আলো ও ইলেকট্রনের পারস্পরিক ক্রিয়ার এই পরিবর্তনকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় সারফেস প্লাজমন রেজোন্যান্স।

এই ক্ষুদ্র জগতের ধারণাকে জনপ্রিয় করেছিলেন নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান। ১৯৫৯ সালে ক্যালটেকের এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, “There is plenty of room at the bottom”—বস্তুর একেবারে তলদেশে অসীম সম্ভাবনার জায়গা আছে। সেই সময় এই বক্তব্যে কৌতুক মিশ্রিত সংশয় থাকলেও আজ আমরা জানি, ফাইনম্যানের সেই কল্পনাই ন্যানো যুগের বীজ বপন করেছিল।

সোনার ন্যানোকণা আজ ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে; ক্যান্সার কোষকে নির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য করে তাপ বা ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার কাজে গোল্ড ন্যানোপার্টিকল একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। আবার কোভিড–১৯ টিকার ক্ষেত্রেও লিপিড ন্যানোপার্টিকল (LNP) ব্যবহার করে mRNA–কে সুরক্ষিত রেখে শরীরের লক্ষ্যমাত্রা কোষে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে—যার ফলে দশ–বারো বছরের পরিবর্তে দুই বছরেরও কম সময়ে কার্যকরী টিকা তৈরির পথ খুলেছে।

জামাল উদ্দিনের ভাষায়, “এমন প্রায় কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে ন্যানোর ব্যবহার নেই।” পানি বিশুদ্ধকরণ, শক্তি রূপান্তর, কৃষিতে ন্যানো-সার ও ন্যানো-পেস্টিসাইড, কসমেটিকস, কাপড়ের কাপড়ে জলরোধী ন্যানো–কোটিং—সাবজেক্টের সীমা ছাড়িয়ে ন্যানো এখন ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি—সবখানেই এক ধরনের “কমন ভাষা” তৈরি করেছে।

এআই ও ন্যানো: ডেটার ভেতর থেকে উপাদানের চরিত্র খোঁজার চেষ্টা

ন্যানোটেকনোলজিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কতটা বাস্তব? প্রশ্নের উত্তরে তিনি সরাসরি চলে যান নিজের ল্যাবের অভিজ্ঞতায়। মেশিন লার্নিং–ভিত্তিক ডেটা বিশ্লেষণ নিয়ে তাঁর দলের একাধিক কাজ চলছে; আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্র অজয় কুমার ও ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ডের গবেষক ড. রিয়াদুল ইসলামের সঙ্গে যৌথ একটি প্রবন্ধ তিনি শিগগির প্রকাশ করতে চলেছেন। সেখানে ন্যানোম্যাটেরিয়ালের পরীক্ষামূলক ডেটা থেকে আনসুপারভাইজড অ্যালগরিদম কিভাবে নতুন প্যাটার্ন বের করে আনে, কীভাবে সেখান থেকে উপাদানের গঠন–বৈশিষ্ট্য আরও দ্রুত বোঝা যায়—তা দেখানো হয়েছে।

এই অংশে তিনি বারবার একটি কথাই জোর দিয়ে বলেন—ন্যানো গবেষণা একার কাজ নয়। একজন কেমিস্টের পাশাপাশি লাগবে কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট, পদার্থবিদ, জীববিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের সমন্বিত দল। এআই–কে কাজে লাগাতে গেলে এই আন্তঃবিষয়ক দলগত কাজই হবে মূল চাবিকাঠি।

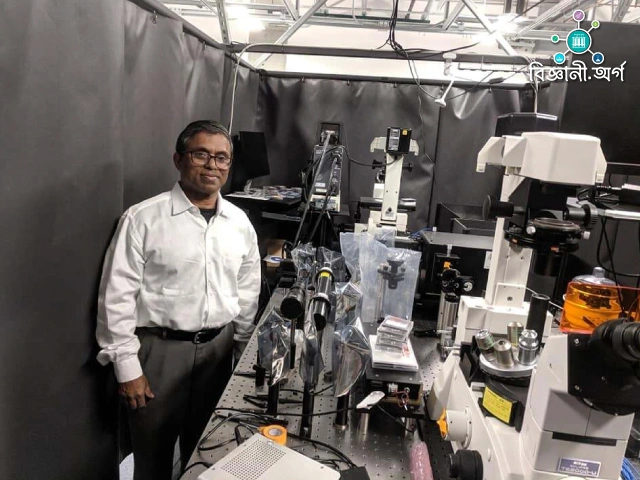

ন্যানো সেন্টার: ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় স্বপ্ন

প্রফেসর জামাল উদ্দিন যেই সেন্টার ফর ন্যানোটেকনোলজি পরিচালনা করছেন, সেটি কোনো বিশাল গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় নয়; বরং তুলনামূলক ছোট, মূলত শিক্ষাদান–কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই গড়ে উঠেছে এই ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্ক। কিন্তু সীমিত অবকাঠামো সত্ত্বেও কাজের পরিসর আন্তর্জাতিক। বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, জাপান, কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ প্রজেক্টে তারা কাজ করছেন শক্তি, ন্যানোমেডিসিন, পানি বিশুদ্ধকরণ, বায়োমেডিক্যাল সেন্সরসহ এক ডজনেরও বেশি গবেষণা প্রকল্পে।

একটি বিশেষ উদাহরণ হলো ন্যানো–ফিল্ট্রেশন। কানাডিয়ান বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্লাস্টিক বোতলে রোদ লাগিয়ে রাখলে ন্যানোপ্লাস্টিক ও মাইক্রোপ্লাস্টিক পানির ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে—যা খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু পরীক্ষাগারে ধরা পড়ে। জামাল উদ্দিনদের দল IP–ভিত্তিক বিশেষ ন্যানো ফিল্টার ব্যবহার করে ৯৮–৯৯ শতাংশ এ ধরনের কণিকা ও বিষাক্ত উপাদান পানির থেকে সরিয়ে ফেলতে পেরেছে। এই কাজ এখন পেটেন্টের দিকে যাচ্ছে।

আরেকটি প্রকল্পে সিলভার ন্যানোওয়্যার ও ন্যানোকিউব ব্যবহার করে এমন ফেব্রিক তৈরি করা হয়েছে, যা ভিজলেও পানিকে শোষণ করে না; বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার পরিবর্তে পানি গড়িয়ে পড়ে যায়। এমআইটির একটি দলের সঙ্গে যৌথভাবে করা এই গবেষণা ভবিষ্যতের স্মার্ট পোশাক ও প্রতিরক্ষামূলক গিয়ারের সম্ভাবনা দেখাচ্ছে।

চট্টগ্রামের ল্যাব থেকে বাল্টিমোরের ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ পর্যন্ত

কথা যখন শিক্ষার্থীদের নিয়ে, তখন প্রফেসর জামাল উদ্দিনের কণ্ঠে গর্বের সাথে মিশে যায় একটা দীর্ঘশ্বাস। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন ছাত্র একটি ভালো মানের নমুনা তৈরি করলেও সেখানকার ল্যাবে পর্যাপ্ত যন্ত্র না থাকায় তারা ঠিকমতো ক্যারেক্টারাইজেশন করতে পারছিল না। হোয়াটসঅ্যাপ মিটিংয়ে আলোচনা করে তিনি তাদের নমুনা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেন; TEM, SEM, ডায়নামিক লাইট স্ক্যাটারিংসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় যে মানের ডেটা তারা পায়, তা নিজেরাও কল্পনা করেনি। সেই ডেটা দিয়ে হয় মাস্টার্স ডিফেন্স, চলতে থাকে গবেষণাপত্র লেখা।

এমন শত শত উদাহরণ রয়েছে গত দশ–পনেরো বছরে—তিনি নিজেই বলেন। দেশের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের SOP ঠিক করে দেওয়া, ইউনিভার্সিটিতে “লেটার অব সাপোর্ট” লিখে দেওয়া, কোন দেশে কীভাবে ফুল ফান্ডিং পাওয়া যায় সে বিষয়ে গাইডলাইন দেওয়া—এসব কাজ এখন তার দৈনন্দিনের অংশ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিমাত্র উদাহরণেই সাম্প্রতিক বছরগুলোতে “শতাধিক” শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এই সাফল্যের সঙ্গে তিনি একইসঙ্গে দেখেন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সচেতনতার পরিবর্তিত চেহারা। আগের প্রজন্ম যেখানে বিদেশে যাওয়ার পথ জানতে লাইব্রেরি আর সিনিয়রদের উপর নির্ভর করত, সেখানে আজকের তরুণেরা জানে GPA কত দরকার, TOEFL/IELTS–এর স্কোর, SOP কীভাবে লিখতে হয়—এসব বিষয়ে তারা অনেক বেশি প্রস্তুত।

গবেষণার টাকায় কাঁচি, স্বপ্নে ধাক্কা

কিন্তু এই উত্থানের ছবি যতটা উজ্জ্বল, ততটাই অন্ধকার তার পেছনের অর্থনীতিতে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাম্প্রতিক ফান্ড–কাটের বাস্তবতা তুলে ধরে তিনি বলেন, “আমরা যারা ফ্যাকাল্টি, গবেষক, বিজ্ঞানী—আমরা এখন খুব একটা ভালো নেই।” ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনের অধীনে থাকা একটি গ্র্যান্ট থেকে তাঁর সেন্টার প্রতি পাঁচ বছরে অর্ধ মিলিয়ন ডলার পেত; হঠাৎ সেই গ্র্যান্ট বন্ধ হয়ে গেলে পোস্টডক্টরাল গবেষককে তিনি হারান। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের সমর্থনে আংশিক সময়ের ব্যবস্থা হলেও গবেষণার গতি কমে আসে অনেক।

এই সংকোচনের অভিঘাত কেবল তাঁকেই নয়, যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আসা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদেরও গভীরভাবে স্পর্শ করছে। F-1 ভিসা, গ্র্যাজুয়েশনের পর Optional Practical Training (OPT), পরবর্তীতে H-1B ভিসা—সব পর্যায়েই অনিশ্চয়তা ও আর্থিক চাপ বাড়ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাকরির ব্যবস্থার নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এক লাখ ডলার পর্যন্ত চাওয়ার মতো অনৈতিক প্রথার কথা তিনি তুলে ধরেন, যাকে তিনি সরাসরি “অ্যাবসার্ড” বলে মন্তব্য করেন।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ ফান্ডিং নিয়ে অ্যাডমিশন পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের কিছু শিক্ষার্থীর ভিসা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে—এই বাস্তবতা তরুণদের মানসিকতায় “ঝুঁকি”র অনুভূতিকে আরও তীব্র করে তুলছে।

বাংলাদেশ: ল্যাব আছে, দরজা বন্ধ; যন্ত্র আছে, সহযোগিতা নেই

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ন্যানোটেকনোলজি গবেষণার চিত্র আঁকতে গিয়ে প্রফেসর জামাল উদ্দিন একদিকে উদাহরণ দেন সেন্টার গড়ে ওঠার—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর সুশ্যামের উদ্যোগে ন্যানোসেন্টার, এআইইউবি–তে মাহবুব রাব্বানীর দীর্ঘ লড়াইয়ের পর প্রতিষ্ঠিত সেন্টার, ড্যাফোডিল, নর্থ সাউথ, ব্র্যাক, আহসানুল্লাহ, অস্ট, কুয়েটসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠানে শুরু হওয়া কাজ। অন্যদিকে তুলে ধরেন দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা—ফান্ডের স্বল্পতা, রাসায়নিক ও কনজিউমেবল সরবরাহের ঘাটতি এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা “কোলাবোরেশনের অভাব।”

তার কথায়, অনেক ল্যাবে দামী ইন্সট্রুমেন্ট অব্যবহৃত পড়ে থাকে, অথচ পাশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভালো নমুনা তৈরি করেও কেবল টাকার অভাবে বা “ভিত্তিহীন নিয়মের” কারণে সেগুলো পরীক্ষা করতে পারে না। কোথাও কোথাও দেখা যায়, অন্যের ডেটা দিয়ে নিজের নামেই গবেষণাপত্র প্রকাশ, শিক্ষার্থীর নাম বাদ পড়ে যায়। স্বীকৃতি না দেওয়ার এই সংস্কৃতিকে তিনি সরাসরি অন্যায় বলেন।

এই প্রেক্ষাপটে তিনি একধরনের নৈতিক আহ্বান জানান—ইন্সট্রুমেন্ট থাকবে সবাই ব্যবহার করবে, সহযোগিতার ভিত্তিতে; স্বেচ্ছাসেবীভাবে অন্যের স্যাম্পল পরীক্ষা করে দিলেও অন্তত স্বীকৃতি দিতে হবে।

রিভার্স ব্রেইন ড্রেন: চীনের পথ, আমাদের দ্বিধা

আলোচনার শেষদিকে উপস্থাপক মূল্যবান এক তুলনা তোলেন—চীনের “সায়েন্টিস্ট হান্টার” প্রোগ্রাম, যেখানে বিদেশে থাকা গবেষকদের দেশে ফেরাতে সরকার সুসংগঠিত প্রণোদনা দিয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রিভার্স ব্রেইন ড্রেন কেন ঘটছে না, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসর জামাল উদ্দিনের উত্তর সোজা আর নির্মম।

বিদেশ থেকে পিএইচডি করে দেশে ফিরতে চাইলেও অনেকেই উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী পদ পান না; কোথাও কোথাও অনানুষ্ঠানিক বাধা, অদৃশ্য রাজনীতি, অস্বচ্ছ নিয়োগের গল্প তিনি শিক্ষার্থীদের মুখ থেকে শুনেছেন। আবার কেউ ফিরে গিয়েও গবেষণার সুযোগ না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি বা পোস্টডক করার সময় যে সম্মানজনক স্টাইপেন্ড পাওয়া যায়, সেই আয়ের একটা বড় অংশ দিয়ে অনেকে গ্রামের বাড়িতে ঘর তুলেছেন, ভাইবোনের পড়াশোনার খরচ বহন করেছেন, ছোট বোনের বিয়ে দিয়েছেন—এই সামাজিক–অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা তাদেরকে সহজে ফেরার সিদ্ধান্ত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

তবুও সুখকর ব্যতিক্রম আছে—আতিকের মতো অনেকেই বিদেশে পিএইচডি শেষ করে আবার বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি সেন্টার বা সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাচ্ছেন। এই প্রত্যাবর্তনের উদাহরণগুলোকেও তিনি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন, যেন তরুণদের কাছে বার্তাটা স্পষ্ট থাকে—ফেরা অসম্ভব নয়, তবে তার জন্য দরকার সহনশীল ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো।

ভবিষ্যতের পথ: একক নায়কের গল্প নয়, যৌথ মঞ্চের প্রয়োজন

আলাপের একেবারে শেষদিকে প্রফেসর জামাল উদ্দিন খুব স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন—“এটা কোনো ওয়ান ম্যান শো নয়।” বিদেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশি গবেষকদের—সিঙ্গাপুরে ড. মশিউর রহমান, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, কোরিয়া, জাপান, কানাডা ও আমেরিকায় কর্মরত শত শত বিজ্ঞানী—সবারই একটি অদৃশ্য কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। তারা শুধু নিজের ক্যারিয়ার নয়, দেশের তরুণদের জন্য সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারেন।

অন্যদিকে, দেশের ভেতরের নীতিনির্ধারকদের প্রতি তাঁর বার্তা খুবই স্পষ্ট—যেই সরকারই আসুক, গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার অবকাঠামোকে জাতীয় অগ্রাধিকার না দিলে সামনে এগোনো সম্ভব নয়। “শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড”—অনেকবার শোনা এই স্লোগানকে তিনি খালি বুলি নয়, বাস্তব নীতিতে রূপান্তর করার দাবি জানান।

বিজ্ঞানী অর্গ–এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোর কথাও এই প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় দুই শতাধিক বিজ্ঞানী ও গবেষককে সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে, সেটিকে তিনি “দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ” বলে উল্লেখ করেছেন; এটিকে আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

উপসংহার

প্রফেসর জামাল উদ্দিনের এই দীর্ঘ আলাপটিকে শুধু একজন প্রবাসী বিজ্ঞানীর আত্মকথা হিসেবে পড়লে ভুল হবে। এর ভেতরে আছে বাংলাদেশের তরুণদের অনবদ্য প্রতিভার স্বীকৃতি, আছে আমাদের গবেষণা অবকাঠামোর ক্রনিক অসুখের নির্ণয়, আছে ন্যানো ও এআই–এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার রোডম্যাপ, আবার আছে নৈতিক সহযোগিতা ও কৃতজ্ঞতার এক সহজ মানবিক ডাক।

হাতিরপুলের গলিপথ থেকে শুরু হওয়া যাত্রা আজ যখন ন্যানোফিল্টার, ন্যানোমেডিসিন ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন প্রশ্নটা আমাদের—আমরা কি এই যাত্রাকে এক ব্যক্তির সাফল্য হিসেবে দেখব, নাকি এটাকে দেশের বিজ্ঞানচর্চার নতুন ভিত্তি গড়ার সূচনা হিসেবে গ্রহণ করব?

যদি দ্বিতীয়টিই বেছে নিতে চাই, তবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নীতিনির্ধারক, প্রবাসী গবেষক এবং তরুণ শিক্ষার্থী—সবাইকে নিয়ে এক নতুন ধরনের “টিম বাংলাদেশ” গড়তে হবে। ন্যানো মাত্রার মতোই ছোট ছোট উদ্যোগ, ছোট ছোট সহযোগিতা—এই সব কণার সমষ্টিতেই গড়ে উঠতে পারে শক্তিশালী, উজ্জ্বল এক বিজ্ঞান–বাংলাদেশ।

ইউটিউবে পূর্নাঙ্গ সাক্ষাৎকারটি দেখুন

লিংকা https://www.youtube.com/watch?v=p76_EqJEIro

Leave a comment