বিশ্বজুড়ে যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর এবং ন্যানোটেকনোলজিকে ঘিরে এক নতুন শিল্পবিপ্লবের সূচনা হচ্ছে, তখন বাংলাদেশের তরুণ সমাজের জন্য এই সময়টি হয়ে উঠতে পারে সবচেয়ে বড় রূপান্তরের যুগ। এই প্রেক্ষাপটে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, ডেভিস –এর অধ্যাপক ও ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর সাইফ ইসলাম বাংলাদেশের তরুণদের জন্য তুলে ধরেছেন এক আশাব্যঞ্জক বার্তা—“এখনই সময় প্রস্তুতি নেওয়ার।”

এই বছর জুলাইয়ের মাঝামাঝিতে, ORCA প্ল্যাটফর্মে তিনি রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মেহেদি হাসান এবং তাহসিন কাইয়ুম এর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সেই আলোচনাগুলি তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উপস্থাপন করেন। কথোপকথনের পুরো ভিডিওটি দেখে মনে হল এই আলোচনাটি একটি লিখিত রূপ থাকা দরকার এবং সেই প্রচেষ্টাটি করলাম। সম্পাদনায় মশিউর রহমান।

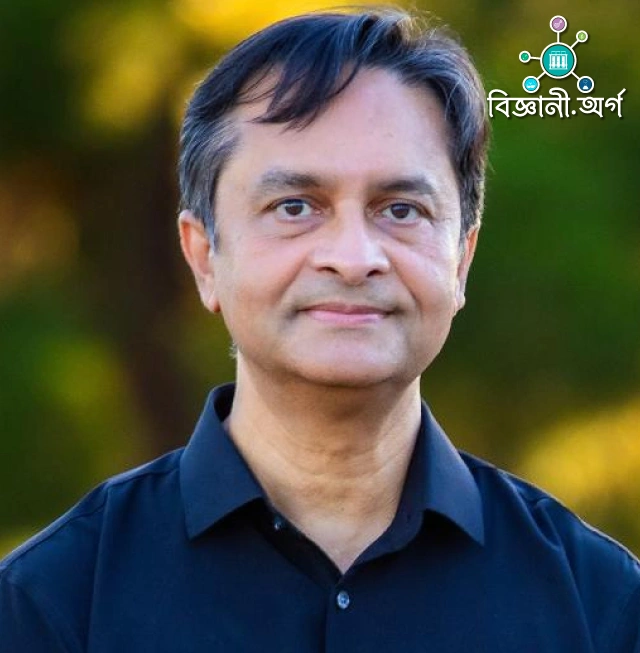

প্রথমেই চলুন জানা যাক প্রফেসর সাইফ সমন্ধে। প্রফেসর সাইফ ইসলাম ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, ডেভিস-এর ইলেকট্রিক্যাল ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান CITRIS and the Banatao Institute-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ২১ বছরেরও বেশি সময় ধরে সেমিকন্ডাক্টর ন্যানোটেকনোলজিতে যুগান্তকারী গবেষণা পরিচালনা করছেন। তিনি IEEE, OSA, SPIE, AAAS এবং NAI-এর ফেলো, ৪২টি পেটেন্টের অধিকারী এবং ৩০০-রও বেশি বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার লেখক। তার গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃত—ন্যানোইঞ্জিনিয়ারিং, কোয়ান্টাম সেন্সিং, অপটোইলেকট্রনিক্স থেকে শুরু করে রোগ প্রতিরোধ ও স্মার্ট অবকাঠামো উন্নয়ন পর্যন্ত। শিক্ষার পাশাপাশি তিনি দুইটি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার মাধ্যমে গবেষণাকে শিল্পে প্রয়োগের বাস্তব রূপ দিয়েছেন।

এই দীর্ঘ আলাপে তিনি খোলামেলা আলোচনা করেন—আমেরিকায় দক্ষ জনবলের সংকট, বাংলাদেশের সম্ভাবনা, শিল্পনীতির পুনর্গঠন, শিক্ষা ও অনলাইন কোর্সের গুরুত্ব, মানসিক স্বাস্থ্য, এবং ভবিষ্যতের এআই উদ্ভাবন নিয়ে। তাঁর মতে, “বাংলাদেশের তরুণরা এখন যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকেই তারা আগামী প্রজন্মের বিশ্বনেতা হতে পারে—যদি তারা শেখা ও কাজের ধরনে পরিবর্তন আনতে পারে।”

এই সাক্ষাৎকারে তুলে ধরেছি তাঁর সাতটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি—যেখানে একদিকে আছে আমেরিকার প্রযুক্তিগত বাস্তবতা, অন্যদিকে বাংলাদেশের জন্য রোডম্যাপ। এটি কেবল একজন বিজ্ঞানীর মতামত নয়—এটি এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তকের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের আহবান।

(১) আমেরিকায় ওয়ার্কফোর্স সংকট ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা

প্রশ্ন: প্রফেসর সাইফ, আপনি সম্প্রতি বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রে এক বিশাল ওয়ার্কফোর্স সংকট তৈরি হচ্ছে। বিষয়টি বিস্তারিত বলবেন?

প্রফেসর সাইফ:

হ্যাঁ, এটা এখন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ইস্যু।

২০৩০ সালের মধ্যে অন্তত এক মিলিয়নের বেশি প্রশিক্ষিত ওয়ার্কফোর্সের ঘাটতি তৈরি হবে—বিশেষত সেমিকন্ডাক্টর, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মাইক্রোইলেকট্রনিক্স, ও কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সেক্টরে।

আমাদের হিসাব অনুযায়ী, শুধু সেমিকন্ডাক্টর খাতেই দেড় লাখেরও বেশি দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার দরকার।

কিন্তু আমেরিকা যেভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, তাতে এই ঘাটতি পূরণে ১৪০ বছর লাগবে, অথচ সময় হাতে মাত্র পাঁচ বছর।

প্রশ্ন: কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো?

প্রফেসর সাইফ:

মূল কারণ দুটি।

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র এখন চায়না ও রাশিয়ার তৈরি যন্ত্রাংশ থেকে নিজেদের মুক্ত করছে। তারা চায় উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রেই ফিরিয়ে আনতে, যাতে জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা বজায় থাকে।

এর অংশ হিসেবে ২৮২ বিলিয়ন ডলারের Chips and Science Act পাস হয়েছে, যা প্রাইমারি স্কুল থেকে পিএইচডি পর্যায় পর্যন্ত STEM শিক্ষায় বিনিয়োগ করছে।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন ফিরিয়ে আনলেও এখন দক্ষ জনবল নেই। বড় কোম্পানিগুলো—Intel, TSMC, NVIDIA—সবাই ফ্যাক্টরি নির্মাণে হিমশিম খাচ্ছে শুধু প্রশিক্ষিত মানুষের অভাবে।

প্রশ্ন: এই সংকটে বাংলাদেশের জন্য কী ধরনের সুযোগ তৈরি হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

প্রফেসর সাইফ:

আমি একে বাংলাদেশের জন্য “গোল্ডেন উইন্ডো” বলব।

এখন চায়না, ইরান কিংবা ভারতের অনেক শিক্ষার্থী ভিসা সমস্যায় পড়ছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখনো এমন কোনো বাধা নেই।

আমার বিভাগে আমরা প্রতিবছর প্রায় ৬০ জন পিএইচডি স্টুডেন্ট নিই, অথচ এবার মাত্র ৯ জন যোগ দিয়েছে—কারণ পর্যাপ্ত আবেদনকারী পাওয়া যায়নি।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন সক্রিয়ভাবে নতুন দেশ থেকে প্রতিভা খুঁজছে, আর বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা চাইলে এই সুযোগে নেতৃত্ব নিতে পারে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের তরুণরা কীভাবে এই সুযোগের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে?

প্রফেসর সাইফ:

এখন শেখার সুযোগ সীমাহীন।

Coursera, Udemy, edX, NVIDIA Learning—এসব প্ল্যাটফর্মে অত্যাধুনিক কোর্স পাওয়া যায়।

আমি ইন্টারভিউতে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারি কেউ এই কোর্সগুলো করেছে কি না।

বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীদের উচিত এখন থেকেই এসব সার্টিফিকেশন নেওয়া এবং প্রযুক্তিগত ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করা।

এই স্কিলগুলো ভবিষ্যতে তাদেরকে আন্তর্জাতিক মানের গবেষক ও প্রকৌশলী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্রে এই ঘাটতি দীর্ঘমেয়াদে কী প্রভাব ফেলবে?

প্রফেসর সাইফ:

এটি শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, পুরো বিশ্ব অর্থনীতিকেই প্রভাবিত করবে।

সেমিকন্ডাক্টর ও এআই প্রযুক্তি আধুনিক শিল্পের মেরুদণ্ড।

যদি প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ না পাওয়া যায়, তাহলে চিপ ম্যানুফ্যাকচারিং, এআই হার্ডওয়্যার, এমনকি স্বাস্থ্য প্রযুক্তি উন্নয়নেও বিলম্ব ঘটবে।

ফলে, যেসব দেশ এখন থেকেই টেকনিক্যাল ওয়ার্কফোর্স তৈরি করতে পারবে—যেমন বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া—তারা আগামী দশকে বিশ্বের নতুন প্রযুক্তিকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের সরকার বা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন কী পদক্ষেপ নিতে পারে?

প্রফেসর সাইফ:

আমাদের এখনই হাই-টেক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও সেমিকন্ডাক্টর প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার।

গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ধীরে ধীরে রোবট দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে—তাই নতুন প্রজন্মকে বিকল্প উচ্চ-প্রযুক্তি খাতে দক্ষ করতে হবে।

চায়না থেকে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলারের উৎপাদন সরে যাচ্ছে—আমরা চাইলে সেই শিল্পের একটি অংশ বাংলাদেশে আনতে পারি।

আমাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত অ্যাসেম্বলি, প্যাকেজিং ও টেস্টিং পর্যায়ে দক্ষতা অর্জন। এর ভিত্তিতেই বড় কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হবে।

প্রশ্ন: তরুণদের জন্য আপনার চূড়ান্ত বার্তা কী?

প্রফেসর সাইফ:

আমি সবসময় বলি—সুযোগ দরজায় কড়া নাড়ে না, দরজা খুলে দিতে হয়।

তরুণদের এখনই প্রস্তুত হতে হবে।

আজ যে প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান অর্জন করবে, আগামী পাঁচ বছর পর সেটাই বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বের চাবিকাঠি হবে।

আমরা যদি এখনই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে মনোযোগ দিই, তাহলে বাংলাদেশ শুধু দর্শক নয়—প্রযুক্তি বিপ্লবের সক্রিয় অংশীদার হতে পারবে।

(২) বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনা

প্রশ্ন: প্রফেসর সাইফ, আপনি বলেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে দক্ষ শিক্ষার্থীর অভাব দেখা দিচ্ছে, বিশেষ করে পিএইচডি পর্যায়ে। এতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য কী ধরনের সুযোগ তৈরি হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

প্রফেসর সাইফ:

এটা বাংলাদেশের জন্য সত্যিকারের এক “বিগ অপরচুনিটি”।

আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচুর সংখ্যক চীনা, ভারতীয় ও ইরানি শিক্ষার্থী আসত। কিন্তু এখন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। চায়নার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ঠান্ডা যুদ্ধের পর্যায়ে চলে গেছে, ইরানিদের ভিসা প্রায় বন্ধ, আর ভারতের ক্ষেত্রেও সম্পর্কটা অনিশ্চিত। ফলে অনেক বিভাগে আসন খালি থেকে যাচ্ছে।

আমার নিজের বিভাগ—ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, ডেভিসের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং—প্রতিবছর প্রায় ৬০ জন পিএইচডি শিক্ষার্থী নেয়। কিন্তু এবার আমরা শেষ পর্যন্ত মাত্র নয়জন শিক্ষার্থী পেয়েছি। এটা আমাদের জন্যও একটা বড় সংকট।

এই ঘাটতি পূরণের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা এখন বাংলাদেশের মতো উদীয়মান দেশগুলোর তরুণদের হাতে।

প্রশ্ন: অর্থাৎ বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সুযোগ এখন আগের চেয়ে বেশি?

প্রফেসর সাইফ:

অবশ্যই। এটা একটা বৈশ্বিক রূপান্তরের সময়।

বিশ্বজুড়ে দক্ষ প্রকৌশলী ও গবেষকের সংকট দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ কিংবা পূর্ব এশিয়া—সব জায়গাতেই একই অবস্থা।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন নতুন বাজারের দিকে তাকিয়ে আছে—যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ, ইংরেজিতে পারদর্শী, এবং শেখার আগ্রহ রাখে। বাংলাদেশের তরুণরা এই তিনটি গুণই বহন করে।

যদি তারা একটু প্রস্তুতি নেয়—যেমন ভালো একাডেমিক রেজাল্ট, গবেষণার আগ্রহ, এবং অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে আপডেট থাকা—তাহলে তারা খুব দ্রুত এই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে।

প্রশ্ন: সম্প্রতি আপনি BEARS Summit–এর কথা বলেছেন। এটি কী ধরনের উদ্যোগ?

প্রফেসর সাইফ:

BEARS Summit (Bangladesh–Electronics–AI–Research Symposium) হচ্ছে বাংলাদেশের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

এটি এমন এক প্ল্যাটফর্ম যেখানে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, এবং বেসরকারি খাত একসাথে বসে সেমিকন্ডাক্টর, বায়োইলেকট্রনিক্স ও এআই–ভিত্তিক গবেষণা ও শিল্প বিকাশে সহযোগিতার পরিকল্পনা করছে।

এই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন কোম্পানির নির্বাহী কর্মকর্তারাও যোগ দিচ্ছেন।

বাংলাদেশ যদি সঠিকভাবে পরিকল্পনা নেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ শুরু করতে পারে, তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা চিপ ডিজাইন ও উচ্চপ্রযুক্তি গবেষণার বৈশ্বিক মানচিত্রে জায়গা করে নিতে পারব।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকার কি ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে?

প্রফেসর সাইফ:

হ্যাঁ, বেশ ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট এবং এমআইএসটি–তে বক্তৃতা দিয়েছি; সেখানকার শিক্ষকদের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করেছি।

সরকারি পর্যায়ে বিডা (BIDA) এবং আইসিটি প্রতিমন্ত্রণালয় এই উদ্যোগে যুক্ত হয়েছে।

তারা চায়, স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন সরাসরি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়।

এর ফলে একদিকে নতুন প্রজন্ম দক্ষ হবে, অন্যদিকে বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও আস্থা পাবে।

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন, বাংলাদেশের তরুণরা এই চ্যালেঞ্জ নিতে পারবে?

প্রফেসর সাইফ:

আমি একদমই আশাবাদী।

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী, অনেক বেশি প্রযুক্তিমুখী।

আমরা যদি তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, দিকনির্দেশনা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দিতে পারি, তাহলে তারা শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, পুরো এশিয়ার টেকনোলজি ইকোসিস্টেমে নেতৃত্ব দিতে পারবে।

আমার একটাই কথা—এখনই সময় প্রস্তুতি নেওয়ার।

(৩) বাংলাদেশের শিল্পনীতি ও ভবিষ্যৎ কৌশল

প্রশ্ন: প্রফেসর সাইফ, আপনি বলছেন বাংলাদেশের অর্থনীতি ও শিল্পখাতকে নতুনভাবে ভাবতে হবে। কেন এখনই এই পরিবর্তনের প্রয়োজন?

প্রফেসর সাইফ:

আমরা দীর্ঘদিন ধরে গার্মেন্টসের ওপর নির্ভর করে আছি—যা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি রোবটিক অটোমেশনের কারণে ধীরে ধীরে পতনের দিকে যাচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে বড় বড় পোশাক কারখানায় মানুষ নয়, রোবট কাজ করছে—দ্রুত, সঠিকভাবে, আর প্রায় শূন্য ত্রুটিতে।

ফলে, আগামী দশ বছরের মধ্যে গার্মেন্টস সেক্টরে মানুষের কর্মসংস্থান ব্যাপকভাবে কমে যাবে।

এই অবস্থায় সরকার ও বেসরকারি খাতকে এখনই বিকল্প শিল্পখাত গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিতে হবে।

সেমিকন্ডাক্টর, ডেটা সেন্টার, বায়োইলেকট্রনিক্স এবং হাই-টেক ম্যানুফ্যাকচারিং—এই খাতগুলো বাংলাদেশের পরবর্তী অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হতে পারে।

এই পরিবর্তনটা যদি এখন থেকেই শুরু করা যায়, তাহলে দেশ আগামী দুই দশকে বৈশ্বিক প্রযুক্তি সরবরাহ ব্যবস্থার অংশ হতে পারবে।

প্রশ্ন: আপনি বারবার ভিয়েতনামের উদাহরণ দিচ্ছেন। বাংলাদেশ কেন ভিয়েতনামের মডেল অনুসরণ করা উচিত বলে মনে করছেন?

প্রফেসর সাইফ:

ভিয়েতনাম খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সময়টা কাজে লাগিয়েছে।

শুধু একটা উদাহরণ দিই—Samsung একাই ভিয়েতনাম থেকে বছরে প্রায় ৭০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে।

তারা প্রথমে নিম্নস্তরের কাজ যেমন প্যাকেজিং ও অ্যাসেম্বলি দিয়ে শুরু করেছিল। পরে ধীরে ধীরে ডিজাইন, টেস্টিং, ও রিসার্চ সেক্টর তৈরি করেছে।

এখন তাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে—উচ্চশিক্ষিত, পিএইচডি পর্যায়ের গবেষক পাওয়া।

এমনকি Samsung নিজেও এখন বাইরের দেশ থেকে বিজ্ঞানী নিয়োগ দিতে চায়, কারণ স্থানীয়ভাবে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল নেই।

বাংলাদেশের জন্য এটা একটা শিক্ষণীয় বার্তা।

আমরা যদি এখন থেকেই ট্রেনিং ও গবেষণায় বিনিয়োগ করি, তাহলে আগামী দশকে এই ঘাটতি পূরণে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারবে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশ কীভাবে এই পথটি শুরু করতে পারে?

প্রফেসর সাইফ:

আমার পরামর্শ, আমাদের প্রথম ধাপ হতে হবে ‘প্যাকেজিং, টেস্টিং, ভেরিফিকেশন’—এই পর্যায়ে দক্ষতা অর্জন।

এই স্তরে প্রবেশ করা তুলনামূলকভাবে সহজ এবং কম ব্যয়বহুল।

একবার এই অভিজ্ঞতা তৈরি হলে, তখন আমরা নিজেরাই ডিজাইন ও উৎপাদনে অংশ নিতে পারব।

এই ট্রানজিশনটা শুধু প্রযুক্তির ব্যাপার নয়—এটা নীতি ও নেতৃত্বের ব্যাপার।

সরকার যদি সঠিকভাবে নীতি নির্ধারণ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি খাত ও বিদেশি কোম্পানির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে, তাহলে বাংলাদেশ খুব দ্রুত এই ইকোসিস্টেমে প্রবেশ করতে পারবে।

প্রশ্ন: আপনি কী মনে করেন, বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় হতে পারে?

প্রফেসর সাইফ:

বাংলাদেশের সম্ভাবনা বিশাল।

চায়না থেকে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলারের উৎপাদন ব্যবসা এখন বেরিয়ে যাচ্ছে—ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো এই সুযোগ নিচ্ছে।

কিন্তু এখনো সেই বাজার পুরোপুরি পূর্ণ হয়নি।

বাংলাদেশ যদি এখন দৃঢ়ভাবে প্রস্তুতি নেয়, তাহলে আমরা খুব সহজেই গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনের নতুন কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারি।

যেভাবে একসময় ভিয়েতনাম Samsung-এর সঙ্গে বেড়েছিল, ঠিক তেমনি বাংলাদেশও নতুন প্রজন্মের হাই-টেক উৎপাদনের অংশীদার হতে পারে।

আমাদের শুধু প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ, আধুনিক প্রশিক্ষণ, এবং নীতিনির্ধারণে দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা।

প্রশ্ন: তাহলে বাংলাদেশের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কী?

প্রফেসর সাইফ:

সবচেয়ে আগে আমাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এমন কোর্স চালু করতে হবে যেখানে শিক্ষার্থীরা সরাসরি ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করবে।

সরকারকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও গবেষণার তহবিলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

আর তরুণদের মানসিকতা বদলাতে হবে—গার্মেন্টস নয়, প্রযুক্তিই আগামী বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ।

(৪) শিক্ষার ধরণ ও অনলাইন কোর্সের গুরুত্ব

প্রশ্ন: প্রফেসর সাইফ, আপনি প্রায়ই শিক্ষার নতুন ধরণ ও অনলাইন কোর্সের গুরুত্বের কথা বলেন। বর্তমান সময়ে এগুলোর প্রাসঙ্গিকতা কোথায়?

প্রফেসর সাইফ:

আজকের যুগে শিক্ষা কেবল ক্লাসরুমে সীমাবদ্ধ নয়। প্রযুক্তির কারণে শেখার ধরন সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

এখন Coursera, Udemy, edX, NVIDIA Learning Platform–এর মতো অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের শিক্ষার্থীকে একই সুযোগ দিচ্ছে।

এই কোর্সগুলো এমনভাবে তৈরি যে, শিক্ষার্থী শুধু তত্ত্ব নয়, বরং সরাসরি বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

ফলে শিক্ষার মান উন্নত হয়, আত্মবিশ্বাস বাড়ে, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—তারা গ্লোবাল ওয়ার্কফোর্সে প্রতিযোগিতার উপযোগী হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন, এই অনলাইন কোর্সগুলো সত্যিই একজন শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বাড়ায়?

প্রফেসর সাইফ:

একদমই বাড়ায়।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—ইন্টারভিউতে পাঁচ মিনিটেই বোঝা যায়, কেউ এসব কোর্স করেছে কি না।

কারণ তাদের ভাবনা, প্রশ্ন করার ধরন, আর সমস্যার সমাধানের পদ্ধতিই আলাদা হয়ে যায়।

এই কোর্সগুলো শুধু সার্টিফিকেট দেয় না—এগুলো আসলে একজন শিক্ষার্থীকে “ওয়ার্ল্ড-ক্লাস” করে তোলে।

যে শিক্ষার্থী Coursera বা NVIDIA-এর “Applied AI,” “Semiconductor Fabrication,” কিংবা “Data-driven Engineering”–এর মতো কোর্স করেছে, তাকে গবেষণায় বা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ শেখাতে খুব বেশি সময় লাগে না।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য এই কোর্সগুলোর কী ধরনের বাস্তব সুফল পাওয়া যেতে পারে?

প্রফেসর সাইফ:

বাংলাদেশের অনেক তরুণের আগ্রহ আছে, কিন্তু তাদের সুযোগ সীমিত—বিশেষত উন্নত ল্যাব, গাইডলাইন বা গবেষণার সরঞ্জাম পাওয়া যায় না।

এই অনলাইন কোর্সগুলো সেই সীমাবদ্ধতাটা ভেঙে দিয়েছে।

যে কেউ এখন নিজের ল্যাপটপ থেকেই বিশ্বের সেরা প্রফেসরদের কাছ থেকে পড়তে পারে, প্রজেক্ট জমা দিতে পারে, এমনকি আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেটও পেতে পারে।

এই সার্টিফিকেটগুলো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা কোম্পানির চোখে দক্ষতার প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।

আমার মনে হয়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে যারা এসব কোর্সে দক্ষ হবে, তারাই বিদেশে গবেষণা বা চাকরির সুযোগ সবচেয়ে দ্রুত পাবে।

প্রশ্ন: তাহলে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে?

প্রফেসর সাইফ:

অবশ্যই করা উচিত।

অনেক উন্নত দেশ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে হাইব্রিড মডেল চালু করেছে—যেখানে স্থানীয় শিক্ষকরা লেকচার দেন, আর Coursera বা edX-এর বিশেষ কোর্সগুলো “অ্যাড-অন” হিসেবে যুক্ত থাকে।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও যদি এই মডেল গ্রহণ করে, তাহলে শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা পাবে, অথচ বিদেশে না গিয়েও।

এটা হবে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় এক বিশাল রূপান্তর।

প্রশ্ন: তরুণদের জন্য আপনার পরামর্শ কী থাকবে এই বিষয়ে?

প্রফেসর সাইফ:

আমার পরামর্শ হবে—যা কিছু শেখার আছে, শেখা শুরু করে দাও।

ডিগ্রির জন্য অপেক্ষা করো না।

AI, Data, Semiconductor, Cloud Computing—এই ক্ষেত্রগুলোই ভবিষ্যৎ।

তোমাদের হাতে এখন পৃথিবীর সব দরজা খোলা—শুধু দরজায় ধাক্কা দিতে জানতে হবে।

তুমি যদি এখন থেকেই শেখা শুরু করো, পরের পাঁচ বছরেই তুমি গ্লোবাল চাকরির প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবে।

(৫) মানসিক চাপ ও বিদেশে পড়াশোনার বাস্তবতা

প্রশ্ন: প্রফেসর সাইফ, বিদেশে পড়তে যাওয়া অনেক শিক্ষার্থী মানসিক চাপে ভোগেন। আপনি দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করছেন—আপনি কী দেখছেন?

প্রফেসর সাইফ:

এটা খুবই বাস্তব ও উদ্বেগজনক একটি বিষয়।

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা লক্ষ্য করছি যে, অনেক তরুণ-তরুণী বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়ে মানসিক চাপ, একাকীত্ব, আর পারিবারিক প্রত্যাশার ভারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে।

কিছু দুঃখজনক ঘটনাও ঘটেছে—কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

এগুলো গবেষণার চাপের কারণে নয়; বরং মানসিক ও সামাজিক সহায়তার অভাবই বড় কারণ।

বাংলাদেশ থেকে যারা বিদেশে যায়, তাদের অনেকেই নিজেদের পরিবারে গর্বের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।

ফলে তাদের ওপর অজান্তেই এক ধরনের “সবসময় সফল হতে হবে” চাপ তৈরি হয়।

কিন্তু বাস্তবে বিদেশে পড়া মানে এক ভিন্ন জগত—এখানে নিজের কাজ, রান্না, লন্ড্রি, গবেষণা, ক্লাস—সব কিছু একসাথে সামলাতে হয়।

যদি কাউন্সেলিং ও মানসিক প্রস্তুতি না থাকে, তবে এই ভারসাম্য রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন: তাহলে শিক্ষার্থীরা কীভাবে এই চাপ সামলাতে পারে?

প্রফেসর সাইফ:

প্রথমত, বিদেশে যাওয়ার আগে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে।

শুধু একাডেমিক নয়—জীবনযাপনের বাস্তবতা সম্পর্কেও জানতে হবে।

অনেক সময় শিক্ষার্থীরা ভাবে, আমেরিকা বা ইউরোপ মানেই বিলাসবহুল জীবন। কিন্তু এখানে জীবনযাপন সম্পূর্ণ স্বনির্ভরতা ও শৃঙ্খলার ওপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয়ত, কাউন্সেলিং সেবা নিতে হবে।

আমেরিকার প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং সেন্টার আছে—বিনামূল্যে মানসিক সহায়তা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে; এটা দুর্বলতা নয়, বরং নিজের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার একটি বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ।

প্রশ্ন: আপনার অভিজ্ঞতায়, বিদেশে পড়ার সময় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী?

প্রফেসর সাইফ:

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সময় ব্যবস্থাপনা ও একাকীত্ব।

গবেষণার কাজের সময় কখনো কখনো রাত দুই-তিনটা পর্যন্ত ল্যাবে থাকতে হয়।

বন্ধু, পরিবার বা সমাজের যে নরম আবেগিক পরিমণ্ডলে আমরা বাংলাদেশে থাকি, সেটা বিদেশে থাকে না।

তাই নিজের জন্য ছোট ছোট আনন্দ তৈরি করতে হয়—বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা, শখের কাজ করা, কমিউনিটিতে যুক্ত থাকা—এসব মানসিকভাবে স্থিতিশীল থাকতে সাহায্য করে।

আরেকটা বিষয় হলো সামাজিক সম্পর্ক।

আমেরিকায় সিভিল সোসাইটি কিছুটা দুর্বল হয়ে গেছে, মানুষ একা থাকতে অভ্যস্ত।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এই দেশ এখনো তার গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ হারায়নি।

তরুণদের উচিত হবে এই সমাজের ভালো দিকগুলো শেখা—স্বাধীনতা, সময়ানুবর্তিতা, কাজের প্রতি নিষ্ঠা—এগুলোই একজন মানুষকে শক্তিশালী করে তোলে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য আপনি কী বার্তা দিতে চান, যারা বিদেশে পড়ার স্বপ্ন দেখছে?

প্রফেসর সাইফ:

আমি বলব—বিদেশে পড়ার স্বপ্ন দেখাটা খুব ভালো, কিন্তু মানসিক ও সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি নেওয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে জীবন অনেক স্বাধীন, কিন্তু সেই স্বাধীনতার সঙ্গে আসে দায়িত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণ।

তোমরা যদি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকো, তবে এই অভিজ্ঞতা তোমাদের জীবন বদলে দেবে।

একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে—বিদেশে পড়া মানে শুধু নিজের সাফল্য নয়, বরং দেশের জন্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি সুযোগ।

তোমরা যদি বিদেশে গিয়ে শিখে আবার দেশের উন্নয়নে অবদান রাখো, তাহলেই এই যাত্রা সত্যিকার অর্থে সফল হবে।

(৬) বাংলাদেশের জন্য এআই ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের দিক

প্রশ্ন: প্রফেসর সাইফ, আপনি বলছেন বাংলাদেশকে এখনই এআই এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এগিয়ে যেতে হবে। কেন এই মুহূর্তে এটা এত জরুরি?

প্রফেসর সাইফ:

কারণ এটাই ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা।

যেভাবে বিদ্যুৎ বা ইন্টারনেট একসময় আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি তৈরি করেছিল, এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) একই কাজ করছে।

বিশ্বের প্রতিটি দেশ এখন নিজেদের উপযোগী এআই সমাধান তৈরি করছে—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পরিবহন, প্রশাসন—সব জায়গায় এআই ব্যবহারের ঢেউ চলছে।

বাংলাদেশও যদি এখন থেকে নিজস্ব উদ্যোগে লোকালাইজড এআই অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে, তাহলে আগামী দশকে এটি একটি প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারবে।

প্রশ্ন: অনেকেই বলে, এআই তো বড় দেশগুলোর খেলা—বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে তা বাস্তবায়ন কঠিন। আপনি কি একমত?

প্রফেসর সাইফ:

না, আমি একদমই একমত নই।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এর তরুণ জনসংখ্যা এবং নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিনির্ভর বাজার।

১৮ কোটি মানুষের দেশে এমন এক বৃহৎ ব্যবহারকারী গোষ্ঠী আছে, যাদের দৈনন্দিন জীবন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক চাহিদা অনুযায়ী এআই–ভিত্তিক সেবা তৈরি করা সম্ভব।

এই “লোকাল মার্কেট” ধারণাই বিদেশি কোম্পানির কাছে বাংলাদেশকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে।

আমি প্রায়ই বলি—যদি কোনো তরুণ একটি ভালো বাংলা ভাষাভিত্তিক এআই অ্যাপ তৈরি করতে পারে, যা এক মিলিয়ন ইউজার অর্জন করে, তবে সেটি বাংলাদেশের ফেসবুক বা গুগল হয়ে উঠতে পারে।

বিশ্ব এখন “ইউজার ইকোনমি”-র দিকে যাচ্ছে, যেখানে কনটেন্ট নয়, ডেটাই সবচেয়ে বড় সম্পদ।

বাংলাদেশের তরুণদের এই ডেটা ইকোসিস্টেম বোঝা দরকার।

প্রশ্ন: তাহলে বাংলাদেশের এআই উদ্ভাবনের জন্য কোথা থেকে শুরু করা উচিত?

প্রফেসর সাইফ:

প্রথম ধাপ হলো লোকাল প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন।

আমাদের সমাজে হাজারো সমস্যা আছে—ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের দাম, দুর্নীতি পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা—এসব জায়গায় এআই কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।

আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন অ্যাপ তৈরি করা, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবন সহজ করবে এবং রাষ্ট্রীয় কাজকর্মকে স্বচ্ছ করবে।

দ্বিতীয় ধাপ হলো ডেটা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা।

বাংলাদেশে অনেক ডেটা ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সেগুলো একত্রিত বা বিশ্লেষণযোগ্য অবস্থায় নেই।

সরকার ও বেসরকারি খাত যদি একসাথে কাজ করে “ন্যাশনাল ডেটা প্ল্যাটফর্ম” তৈরি করে, তাহলে দেশের এআই উন্নয়ন আরও দ্রুত হবে।

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন, সরকার এআই ব্যবহার করে প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াতে পারে?

প্রফেসর সাইফ:

অবশ্যই পারে।

আমি বরং বলব—এআই–কে যদি প্রশাসনে ঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে দুর্নীতি, ঘুষ ও অনিয়ম অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

প্রতিটি সরকারি লেনদেন, ফাইল মুভমেন্ট, এমনকি নাগরিক সেবাও যদি এআই–চালিত ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে মনিটর করা যায়, তাহলে স্বচ্ছতা বাড়বে।

এআই কখনো ঘুষ নেয় না, পক্ষপাত করে না—এটাই এর সবচেয়ে বড় শক্তি।

তাছাড়া, স্বাস্থ্য খাতেও এআই বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে।

আমার নিজের গবেষণার একটা অংশ হলো রোগ নির্ণয়ে এআই–এর ব্যবহার।

বাংলাদেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় যদি এআই–চালিত ডায়াগনস্টিক টুল যুক্ত করা যায়, তাহলে হাজারো মানুষ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা ছাড়াই প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত করতে পারবে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের তরুণ ডেভেলপার ও উদ্যোক্তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কী হবে?

প্রফেসর সাইফ:

আমি বলব—আইডিয়া থাকলেই শুরু করো।

বিল গেটস কোড জানতেন না, কিন্তু আইডিয়া ছিল—তাই তিনি আইবিএম–কে রাজি করিয়েছিলেন।

তোমাদেরও সেই আত্মবিশ্বাস দরকার।

বাংলাদেশে হাজারো সমস্যা আছে—যে সমস্যাকে তুমি প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাধান করতে পারবে, সেটিই তোমার স্টার্টআপ আইডিয়া।

এআই–এর সৌন্দর্য হলো—এটা শুরু করতে বড় ফ্যাক্টরি লাগে না, লাগে মস্তিষ্ক ও মনোযোগ।

তুমি একা হলেও শুরু করতে পারো; পরে দল গড়ে তুলবে।

আজকের তরুণরা যদি এখন থেকেই লোকাল চাহিদা অনুযায়ী এআই সলিউশন তৈরি করে, তাহলে আগামী ১০ বছরে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রযুক্তি মানচিত্রে নেতৃত্ব দিতে পারবে।

(৭) মানব মস্তিষ্ক, কনশাসনেস ও এআই–এর সীমাবদ্ধতা

প্রশ্ন: প্রফেসর সাইফ, আপনি গবেষণায় “মানব মস্তিষ্ক ও এআই”–এর পার্থক্য নিয়ে কথা বলেন। আপনি কি মনে করেন এআই একদিন মানুষের মতো চিন্তা করতে পারবে?

প্রফেসর সাইফ:

এআই এখন পর্যন্ত যতই উন্নত হোক, সেটি আসলে “illusion of thinking”—এক ধরনের চিন্তার ভান।

এআই দেখতে বুদ্ধিমান মনে হয়, দ্রুত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে, কিন্তু আসলে নতুন কোনো সমস্যা বা অজানা পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে ব্যর্থ হয়।

মানব মস্তিষ্কের মতো এআই–এর কোনো কনশাসনেস বা আত্মসচেতনতা নেই।

মানুষ যখন চিন্তা করে, সেখানে কল্পনা, আবেগ, অভিজ্ঞতা, নৈতিকতা—সব মিলেমিশে কাজ করে।

কিন্তু এআই-এর সিদ্ধান্ত পুরোপুরি ডেটা ও প্যাটার্নের ওপর নির্ভরশীল।

তাই আমি বলব, এআই ভাবতে পারে না—এআই গণনা করে।

প্রশ্ন: তাহলে “কনশাসনেস” বা চেতনা–এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?

প্রফেসর সাইফ:

এটা এখনো বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় রহস্যগুলোর একটি।

অক্সফোর্ডের পদার্থবিজ্ঞানী স্যার রজার পেনরোজ–এর একটি ধারণা আছে—তিনি বলেন, চেতনা আসলে কোয়ান্টাম স্তরে ঘটে যাওয়া এক প্রক্রিয়া।

অর্থাৎ, মস্তিষ্কের নিউরনগুলোর মধ্যকার সংকেত আদানপ্রদানের ভেতর এমন কিছু কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া ঘটে, যা এখনো বিজ্ঞানে পুরোপুরি বোঝা যায়নি।

আমরা জানি, একটি সেলের মধ্যে এক সেকেন্ডে পিকোসেকেন্ড মাত্রার সময়ে অসংখ্য যোগাযোগ হয়—এটি এমন এক জটিল যোগাযোগ ব্যবস্থা, যা কোনো মেশিন এখনো অনুকরণ করতে পারেনি।

তাই আমি মনে করি, যতদিন না আমরা মানব মস্তিষ্কের এই কোয়ান্টাম প্রকৃতি পুরোপুরি বুঝতে পারব, ততদিন পর্যন্ত “সত্যিকারের বুদ্ধিমত্তা” এআই–এর নাগালের বাইরে থাকবে।

প্রশ্ন: তবুও, অনেক গবেষক বলছেন এআই মানুষের বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যাবে। আপনি কি মনে করেন তা সম্ভব?

প্রফেসর সাইফ:

এআই নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে মানুষকে ছাড়িয়ে যেতে পারে—যেমন দাবা খেলা, ডেটা অ্যানালাইসিস, বা বড় তথ্যভাণ্ডারে অনুসন্ধান করা।

কিন্তু এআই কখনোই মানবিক বুদ্ধির পূর্ণ রূপকে অনুকরণ করতে পারবে না।

মানুষের বুদ্ধি শুধু লজিক নয়—এতে আছে সহমর্মিতা, নৈতিক বিচার, আত্মজ্ঞান, আর সৃষ্টিশীলতা।

এই বৈশিষ্ট্যগুলোই আমাদের মানুষ বানায়, এবং এগুলো কোনো কোডে লেখা যায় না।

তবে আমি এটাও বলব—এআই মানুষের বিকল্প নয়, বরং মানুষের সম্প্রসারণ।

যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি, এআই আমাদের কাজের গতি বাড়াবে, ভুল কমাবে, আর চিন্তাকে গভীর করবে।

প্রশ্ন: আপনি গবেষণায় “আল্ট্রা-ফাস্ট কমিউনিকেশন” নিয়ে কাজ করেন। এটি কীভাবে মানব মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পর্কিত?

প্রফেসর সাইফ:

আমার গবেষণার একটি দিক হলো অতি-দ্রুত যোগাযোগ (ultra-fast communication)—যেখানে আমরা কোষ ও মাইক্রোস্কেল ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে যোগাযোগের সময় পরিমাপ করি।

আমরা দেখেছি, দুটি সেল একে অপরের সঙ্গে পিকোসেকেন্ড (এক ট্রিলিয়ন ভাগের এক সেকেন্ড) সময়ের মধ্যে তথ্য বিনিময় করতে পারে।

এই গতি এত দ্রুত যে কোনো আধুনিক কম্পিউটার বা প্রসেসর এখনো তা ছুঁতে পারেনি।

এই কারণেই আমি বলি, মানব মস্তিষ্কই এখন পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত কম্পিউটিং সিস্টেম।

প্রশ্ন: তাহলে বাংলাদেশের তরুণদের জন্য এই গবেষণার বার্তা কী?

প্রফেসর সাইফ:

আমি বলব—তোমরা যেন অজানাকে ভয় না পাও।

এআই, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, বা নিউরোসায়েন্স—এসব ক্ষেত্র এখনো খোলা, এখনো অনেক কিছু আবিষ্কার বাকি।

বাংলাদেশের তরুণরা যদি সাহস নিয়ে গবেষণায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে তারাও ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবে অংশ নিতে পারবে।

বিজ্ঞান কেবল বইয়ে শেখা নয়, বিজ্ঞান হলো প্রশ্ন করার সাহস।

যে প্রশ্ন করে, সে-ই নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করে।

উপসংহার

প্রফেসর সাইফ ইসলামের সঙ্গে এই দীর্ঘ আলাপ কেবল একটি সাক্ষাৎকার নয়—এটি বাংলাদেশের প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের এক রূপরেখা। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে বিশ্বের পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি–অর্থনীতি বাংলাদেশের জন্য একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ তৈরি করছে। আমেরিকায় যখন দক্ষ কর্মীর সংকট প্রকট, তখন বাংলাদেশের তরুণরা সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে—যদি তারা এখনই নিজেদের প্রস্তুত করে। তাঁর প্রতিটি বক্তব্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে একটি মূল বার্তা—“সময় এখন তরুণদের।” গার্মেন্টসনির্ভর অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে এসে দেশকে যদি জ্ঞান–প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের দিকে নিতে হয়, তাহলে এখনই বিনিয়োগ করতে হবে মানুষে, শিক্ষায় ও উদ্ভাবনে। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন ভিয়েতনামের, যারা প্যাকেজিং–অ্যাসেম্বলির মতো ছোট ধাপ থেকে শুরু করে এখন বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। বাংলাদেশও চাইলে একই পথ নিতে পারে—শর্ত একটাই, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির প্রতি অঙ্গীকার।

প্রফেসর সাইফ ইসলামের মতে, পরিবর্তনের চাবিকাঠি হলো শেখার ধরন বদলানো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ের বাইরে গিয়ে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শেখা, প্রকল্পে কাজ করা, এবং বাস্তব সমস্যার সমাধান–নির্ভর শিক্ষা গ্রহণ করা এখন জরুরি। এই ধারায়ই তরুণ প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারবে “ওয়ার্ল্ড–ক্লাস” দক্ষতা, যা তাদের স্থান দেবে আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রযুক্তি বাজারে। তবে তিনি সতর্কও করেছেন—বিদেশে পড়াশোনা বা গবেষণা যতই আকর্ষণীয় মনে হোক, মানসিক প্রস্তুতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া সেই যাত্রা কঠিন হয়ে যায়।

বিদেশে সাফল্য মানে কেবল ডিগ্রি নয়; এর অর্থ হলো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজ দেশের উন্নয়নে অবদান রাখা। অবশেষে, এআই ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তরুণদের কৌতূহল ও সৃষ্টিশীলতার ওপর। যে তরুণ নিজ দেশের সমস্যাকে চিহ্নিত করে প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাধান তৈরি করবে, সেই হবে আগামী বাংলাদেশের নায়ক।

তার ভাষায়—

“এআই বা প্রযুক্তি মানুষের বিকল্প নয়, বরং মানুষের সম্প্রসারণ। যে সমাজ এটি বুঝবে, সেই সমাজই এগিয়ে যাবে।”

এই সাক্ষাৎকার তাই এক অর্থে একটি আমন্ত্রণ—বাংলাদেশের প্রতিটি তরুণের প্রতি আহ্বান,

জ্ঞান, সাহস আর উদ্ভাবনকে সঙ্গী করে নতুন এক প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে।

Leave a comment