বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI নিয়ে এক নতুন উন্মাদনা চলছে। প্রযুক্তিটি ব্যবসা, চিকিৎসা, শিক্ষা, এমনকি শিল্পকলাতেও পরিবর্তনের হাওয়া বইয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—এই প্রযুক্তি কি ধনী দেশগুলোর মাথার উপর জমে থাকা ঋণের বোঝা কমাতে পারবে? হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ কেনেথ রগফ বলছেন, “AI অনেক কিছুই বদলাবে, কিন্তু অর্থনীতির মৌলিক সংকটের সমাধান হিসেবে একে দেখা বিপজ্জনক সরলীকরণ।”

রগফের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, AI–এর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্ববাজারে অতি আশাবাদী মনোভাব তৈরি হয়েছে। শেয়ারবাজার উর্ধ্বমুখী, বিনিয়োগকারীরা দারুণ উৎসাহী। অথচ ইউরোপে রাজনৈতিক অচলাবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি বাজেট জটিলতা, আর যুক্তরাজ্যে দক্ষ জনবল হারানোর ঘটনা সবই ইঙ্গিত দেয় যে বাস্তব চিত্র ততটা সরল নয়। অর্থাৎ বাজারের উচ্ছ্বাস আর বাস্তব অর্থনীতির মধ্যে বিশাল ফারাক থেকে যাচ্ছে।

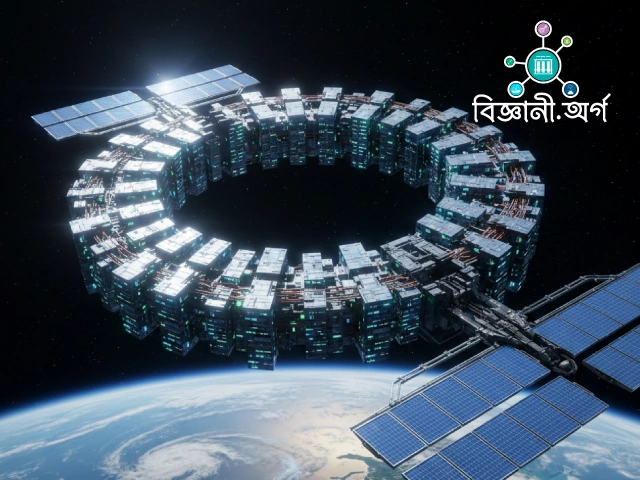

AI–এর শক্তি যতই হোক, বাস্তবে তা টিকিয়ে রাখতে অনেক শর্ত পূরণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ—বিদ্যুৎ সরবরাহ, দক্ষ AI কর্মীর অভাব, তথ্য নিরাপত্তা, মেধাস্বত্ব আইন এবং চ্যাটবটগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময়ের নীতি। এই মৌলিক কাঠামোগুলো না গড়ে তুললে AI–এর পুরো সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাবে না। তাছাড়া, AI কোম্পানিগুলো বর্তমানে ব্যবহারকারী ও তথ্যের জন্য বিপুল ক্ষতি সয়ে টিকে আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের টেকসই আয়–উৎস তৈরি করতে হবে—যেমনটি সামাজিক মাধ্যমগুলো বিজ্ঞাপন থেকে করে থাকে।

AI–এর আরেকটি বড় প্রভাব পড়ছে চাকরির জগতে। যেকোনো ব্যক্তি যিনি কম্পিউটারের সামনে কাজ করেন, এখন স্বয়ংক্রিয়তার ঝুঁকিতে আছেন। ব্যাংক, আইন, শিক্ষা—সবক্ষেত্রেই কম্পিউটার এখন শুধু সহায়ক নয়, প্রতিস্থাপকও হয়ে উঠছে। রগফের মতে, “কয়েকটি বড় কোম্পানি যদি লক্ষ লক্ষ চাকরি প্রতিস্থাপন করে, আর রাজনৈতিক অস্থিরতা না ঘটে—এটা একেবারে কল্পনা।”

যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যে নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। তরুণ সমাজতন্ত্রী জোহরান মামদানি—যিনি নিউ ইয়র্কের পরবর্তী মেয়র নির্বাচনে শীর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী—AI–এর কারণে তরুণদের চাকরি হারানোর বিষয়টিকে তাঁর মূল প্রচার ইস্যু বানিয়েছেন।

অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও, রগফ সতর্ক করছেন একটি অস্বস্তিকর দিক নিয়ে—AI–এর অনেক উন্নত প্রয়োগই সামরিক খাতে। স্বয়ংক্রিয় ড্রোনবাহিনী ও AI–চালিত অস্ত্র ব্যবস্থার প্রতিযোগিতা এক নতুন অস্ত্র–দৌড় শুরু করতে পারে। এতে বড় শক্তিগুলোর মধ্যে যেমন উত্তেজনা বাড়বে, তেমনি ছোট দেশ ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোও শক্তি অর্জন করবে—কারণ এক ক্লিকেই তারা উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পেতে পারবে। এমন পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বদলে নতুন সংঘাত, বিভাজন ও অনিশ্চয়তা তৈরি করবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন যদিও AI–কে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর, তবু নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের কোডিং–সংক্রান্ত প্রশ্ন এখনো অমীমাংসিত। এই সিদ্ধান্ত এখন কয়েকজন ডেভেলপারের হাতে, কিন্তু ভবিষ্যতে তা কংগ্রেস, আদালত এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার বিষয় হবে।

একই সঙ্গে, রগফ স্মরণ করিয়ে দেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি এখনো বিদ্যমান। “AI যদি সত্যিই এত শক্তিশালী হয়, তাহলে হয়তো সে মানবজাতির সংখ্যা কমিয়েই পৃথিবীকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেবে,”—তিনি মন্তব্য করেন খানিকটা ব্যঙ্গাত্মকভাবে।

AI–এর আরেকটি সম্ভাব্য পরিণতি হলো—মূলধনের হাতে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ আরও কেন্দ্রীভূত হওয়া। উৎপাদনের বড় অংশ পুঁজির হাতে চলে যাবে, আর শ্রমের অংশ কমে যাবে। ফলে শেয়ারবাজার বাড়লেও সাধারণ কর্মীদের আয় কমে যাবে। রগফ বলেন, “কোম্পানিগুলো এখন যে লাভের আশা করছে, তা শ্রম–ব্যয়ের কমতির ওপর নির্ভরশীল। এই লাভ মোট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সমান নয়।”

অতীতে মনে করা হতো, অর্থনীতি যত বাড়বে, সরকারের কর–আয়ও তত বাড়বে। কিন্তু AI–নির্ভর যুগে তা আর সহজ নয়। কারণ, মূলধনের ওপর কর আদায় করা শ্রমের চেয়ে অনেক কঠিন—একদিকে তা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী, অন্যদিকে এটি সহজেই সীমান্ত পেরিয়ে চলে যেতে পারে।

দেশগুলো যদি উচ্চ শুল্ক আরোপ করে মূলধনপলায়ন ঠেকাতে চায়, তবে তা শেষ পর্যন্ত নিজেদেরই ক্ষতি করবে। এ অবস্থায়, পশ্চিমা দেশগুলো যদি মনে করে AI–এর মাধ্যমে তারা বাজেট সংকটের সমাধান করবে, তবে তা হবে “অর্থনৈতিক আত্মপ্রবঞ্চনা”।

রগফের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, AI এখন বিশ্ব অর্থনীতির নতুন প্রতিযোগিতা—বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে। কিন্তু “AI আমাদের ঋণ–সমস্যা মেটাবে”—এই ধারণা বিপজ্জনক সরলীকরণ।

তিনি বলেন, “AI হয়তো আমাদের কাজের ধরন পাল্টাবে, সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তুলবে। কিন্তু যে বাজেট ঘাটতি মানব রাজনীতিকরা পূরণ করতে পারেননি, তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও একা পূরণ করতে পারবে না।”

Leave a comment