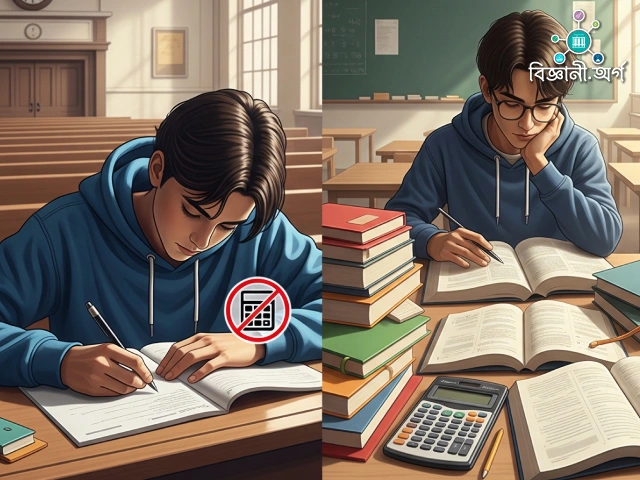

চিকিৎসাশাস্ত্র এমন একটি বিদ্যা যেখানে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। একজন ডাক্তারকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় মুহূর্তের মধ্যে, কখনো সময় থাকে সেকেন্ডেরও কম। এই বাস্তবতায় মুখস্তবিদ্যার গুরুত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। রোগীর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, এ অবস্থায় অক্সিজেন ফ্লো কতো লিটার দিতে হবে, কোন ওষুধ কোন ডোজে দিতে হবে, বা কোন ভেন্টিলেটর সেটিং বেছে নিতে হবে, এসব তথ্য ডাক্তার যদি তখন বই খুলে খুঁজতে যান, তবে রোগীর জীবন ঝুঁকির মুখে পড়বে। তাই মুখস্ত জ্ঞান হলো চিকিৎসকের তাৎক্ষণিক অস্ত্র, যেটি ছাড়া ক্লিনিক্যাল কাজ প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু সমস্যার জায়গা হলো :চিকিৎসাবিজ্ঞান যদি মুখস্তবিদ্যাকে একমাত্র পথ হিসেবে ধরে রাখে, তবে এর অগ্রগতি স্থবির হয়ে যাবে। চিকিৎসাশিক্ষার ইতিহাস প্রমাণ করে, প্রতিটি বড় আবিষ্কার এসেছে প্রচলিত তথ্যকে প্রশ্ন করার সাহস থেকে। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং যদি ল্যাবের কোণায় ছত্রাক জন্মানো পেট্রিডিশে চোখ বুলিয়ে “কেন এই ব্যাকটেরিয়া মরল?” প্রশ্নটা না করতেন, তবে আজ পৃথিবীতে অ্যান্টিবায়োটিক আসত না। ইগনাজ সেমেলওয়েইস যদি ভিয়েনার হাসপাতালে মায়েদের মৃত্যুহার দেখে প্রশ্ন না তুলতেন, “কেন ধাত্রীরা প্রসব করালে মৃত্যু কম, আর ডাক্তাররা করালে বেশি?” ;তাহলে জীবাণু তত্ত্ব ও হাত ধোয়ার ধারণা আসত না। অর্থাৎ, কেবল মুখস্ত নয়, নতুনভাবে চিন্তাই চিকিৎসাকে বদলেছে।

Dr. Ronald Harden, যিনি মেডিকেল এডুকেশনের অন্যতম পথিকৃৎ এবং Medical Teacher জার্নালের দীর্ঘদিনের সম্পাদক, বলেছেন-

“Core knowledge must be instantly available in the doctor’s mind, otherwise patient safety is at risk.”

অর্থাৎ মৌলিক জ্ঞান মুখস্ত না থাকলে চিকিৎসকের পক্ষে নিরাপদ চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব নয়।

এই বাস্তবতার কারণও স্পষ্ট। প্রতিদিন অসংখ্য রোগী আসে, যেখানে দ্রুত নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয়। চিকিৎসকের হাতে তখন কোনো বই বা ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় থাকে না। একজন জরুরি বিভাগের ডাক্তার প্রতিদিন হয়তো ডজনখানেক রোগীর ড্রাগ ডোজ মুখে মুখেই বলে দেন ;এটি সম্ভব হতো না যদি তার মস্তিষ্কে মুখস্ত জ্ঞান উপস্থিত না থাকত।

তবে Harden-ই আবার সতর্ক করে দেন-

“If education remains stuck in rote recall, innovation dies.”

অর্থাৎ মুখস্তবিদ্যা দরকার, কিন্তু সেটিই যদি শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে নতুনত্ব, গবেষণা আর আবিষ্কার সব থেমে যাবে।

British Medical Journal (BMJ)-এর একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল-

“The 21st century doctor must be more a problem-solver than a walking encyclopedia.”

এই বক্তব্যের তাৎপর্য গভীর। তথ্য ভান্ডার মুখস্থ রাখা দরকার, কিন্তু চিকিৎসকের আসল ভূমিকা হলো সমস্যার সমাধান করা।

Harvard Medical School-এর প্রফেসর Richard Schwartzstein তাঁর বক্তৃতায় বলেন-

“Students should not just know what to think, but how to think.”

অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা শুধু উত্তর মুখস্থ করবে না, বরং সমস্যার ভেতর প্রবেশ করে চিন্তা করবে।

ভারতের চিকিৎসাশিক্ষক Dr. Suhas Prabhu (Journal of Postgraduate Medicine, 2019) দেখিয়েছেন, দক্ষিণ এশিয়ার শিক্ষার্থীরা এতটাই মুখস্তবিদ্যায় নিমগ্ন থাকে যে বাস্তব রোগী সামলানোর সময়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। পরীক্ষার খাতায় হাজারো তথ্য মুখস্থ লিখতে পারলেও যখন কোনো রোগী ভিন্নভাবে উপসর্গ প্রকাশ করে, তখন অনেকেই টালমাটাল হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান বা নেপালের মেডিকেল কলেজগুলোতে এখনো মুখস্তবিদ্যা একটি প্রধান নিয়ামক। ভর্তি পরীক্ষার শুরু থেকেই শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করার ম্যারাথনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কয়েক বছর আগেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের এক জরিপে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই মুখস্ত করার ওপর নির্ভরশীল এবং ক্লিনিক্যাল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে।

এই মুখস্তকেন্দ্রিকতার ফল হলো, ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় ভালো ফল করলেও রোগীর অস্বাভাবিক উপসর্গ বা জটিল সমস্যা সামনে এলে অনেক সময় অসহায় হয়ে পড়ে। অথচ চিকিৎসক হওয়ার মূল সত্তা এখানেই ভিন্ন পরিস্থিতি সামলানো, যেটি কেবল মুক্ত চিন্তার মাধ্যমেই সম্ভব।

অন্যদিকে আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়ার মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে মুখস্ত থেকে সমস্যা সমাধান ও গবেষণাভিত্তিক চিন্তার দিকে সরে গেছে। Problem-Based Learning (PBL) নামের পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তব রোগীর কেস দেওয়া হয়, যেখানে মুখস্থ করা নয়, বরং বিশ্লেষণ, আলোচনা ও যুক্তি প্রয়োগ করতে হয়। এই ধারা তাদেরকে বেশি প্রস্তুত করে তোলে ভবিষ্যতের জন্য। তবে আশার আলো হলো, আমাদের বাংলাদেশের এমবিবিএস কারিকুলামে ইতোমধ্যেই Problem-Based Learning (PBL) পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়েছে। এই পরিবর্তন চিকিৎসাশিক্ষায় মুখস্তবিদ্যার সীমা অতিক্রম করে শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানমূলক চিন্তাশক্তিকে আরও প্রসারিত করার পথ তৈরি করছে।

মুখস্তবিদ্যা ছাড়া চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখা অসম্ভব। তবে সেটি কেবল ভিত্তি। ভিত্তি যতই শক্ত হোক, যদি তার ওপর দেয়াল, ছাদ ও ঘর না ওঠে তবে তা কখনো বাসযোগ্য হবে না। সেই দেয়াল-ছাদ তৈরি করে মুক্ত চিন্তা, প্রশ্ন করার সাহস, এবং গবেষণার মানসিকতা।

মুখস্তবিদ্যাকে তাই আমাদের শিক্ষায় একমাত্র উদ্দেশ্য না করে সেটিকে ব্যবহার করতে হবে মুক্ত চিন্তার হাতিয়ার হিসেবে। পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করা প্রয়োজন, কিন্তু চিকিৎসার অগ্রগতির জন্য প্রশ্ন করাও সমানভাবে প্রয়োজন।

চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল শক্তি দাঁড়িয়ে আছে দুই পায়ের ওপর একটি হলো মুখস্ত জ্ঞান, অপরটি হলো চিন্তার স্বাধীনতা। এক পা দুর্বল হলে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেখানে শিক্ষার্থীরা শুধু কী পড়তে হবে তা জানবে না, বরং কিভাবে চিন্তা করতে হবে সেটিও শিখবে।

চিকিৎসক তখন আর কেবল ওষুধের নাম মুখস্থ করা মানুষ থাকবে না, বরং হয়ে উঠবে প্রকৃত সমাধানদাতা, গবেষক এবং মানবতার সেবক। আর চিকিৎসাবিজ্ঞান এগিয়ে যাবে সেই পথেই, যেখানে মুখস্তের সীমা থাকবে, কিন্তু চিন্তার আকাশ খোলা থাকবে।

মো. ইফতেখার হোসেন

এমবিবিএস ১ম বর্ষ , কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, বাংলাদেশ |

আগ্রহের ক্ষেত্র মূলত আচরণবিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞান ও অভ্যাসবিজ্ঞান।

Leave a comment